持続可能な社会活動を実践|ESD委員会

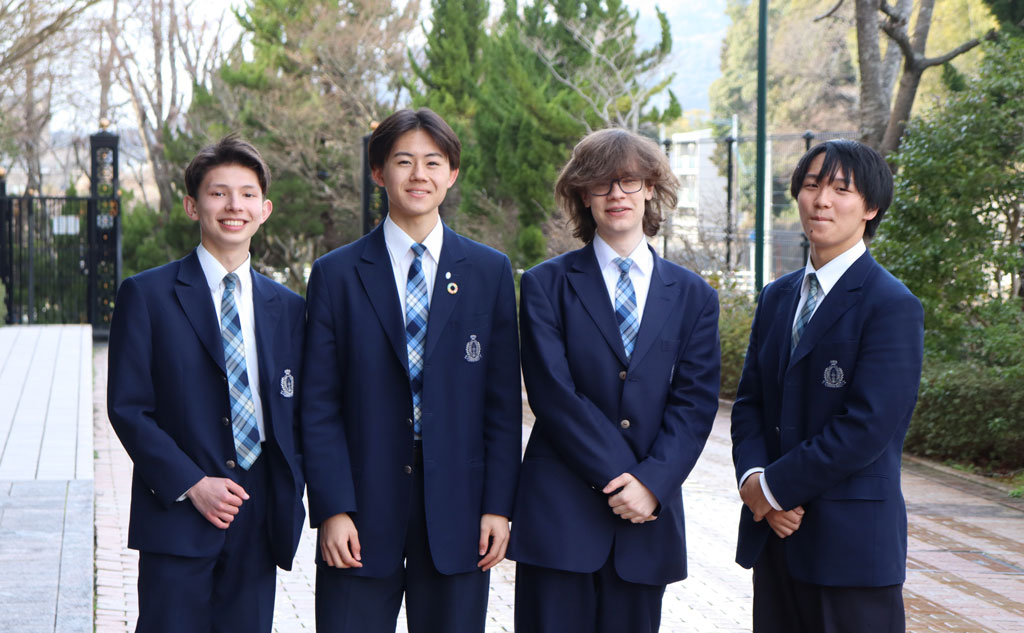

ESD委員会のみなさん

(写真左から)ジー ジョシュアさん、大宅 世納さん、バルマン ベネディクトさん、後藤 倫助さん

インタビューに答えてくれた後藤 倫助さん 、ジー ジョシュアさん

ESD委員会とは、どのような委員会なのですか?

ESDというのは「Education for Sustainable Development」の略で、日本語では「持続可能な開発のための教育」と訳されます。 簡単に言うと、持続可能な社会をつくっていくために、学んだり行動したりする活動のことです。

今の世界には、気候変動とか、生物多少生の減少とか、資源がどんどんなくなっていたりと、いろんな課題がありますよね。 ESDは、そういう問題を「自分ごと」として捉えて、未来の世代も安心して暮らせる社会を目指して、できることから取り組んでいこうという考え方を大事にしています。

このESDの考え方をもとに、ESD委員会では様々な環境問題について調べて発表を行ったり、学校全体で環境問題に関心を持てるよう啓発ポスター作りなどの取り組みをしています。 また、プラスチックごみを再利用してエコブリックを作ったり、給食の残り物からコンポストを活用して肥料を作ったり、その肥料を使って実際に畑づくりをするなど、実際に見て、触れて、体験しながら学ぶこともたくさんあります。

こうした活動を通して、身近なことから環境のためにできることを考え、行動につなげていくことを大切にしています。

実際に高校生という今の立場で、現在の地球環境をどう思いますか?

SDGsが始まってからもうかなり時間が経って、ゴールの2030年まであと5年しかありません。 正直、本当に達成できるのかなという不安もあります。でも、水素カーや再生可能エネルギーのような技術も進んできていて、可能性はまだあると思います。

自分はまだ高校生で、社会のこともよく知らない部分が多いんですが、授業やニュースを通して調べていくうちに、環境問題の深刻さに驚くことが多くなりました。 前は「地球温暖化」が中心だと思っていたのに、海洋汚染や大気汚染など、次々に問題が出てきます。

その問題に対して「こうすれば解決するんじゃないか」と思っても、簡単にはいかない現実がある。それがもどかしいし「大人たち、もっと早く対策進めてよ!」って思うこともあります(笑)

だからこそ、将来は自分たちがその立場になって、変えていけるようにならなきゃいけないな、と思っています。

今後自分が大人になった頃には地球環境はどうなっていると思いますか?

僕たちが大人になる頃には、今よりもずっと技術が発展していると思います。もしかしたら、ずっと使い続けられるような 環境にやさしいエネルギーが見つかっているかもしれないし、生活ももっと豊かになっているかもしれません。 世界が少しでも良くなっていてほしいとは思うけど、今の状況を見ると、どうなるのか正直わかりません。

だから、もしその時点でまだ課題が残っているなら、自分たちの世代がしっかりバトンを受け取って、頑張っていかないといけないと思っています。 将来は環境に関わるような仕事がしたいと思っていて、大学では環境について本格的に学びたいと思っています。

大人たちから受け継いで、次は自分たちが行動していく番だな、と感じています。

コンポストについてお伺いします。コンポストはどのような流れで行われているのですか?また、大変なことはありますか?

コンポストは、専用の箱を使って運用しています。まず、校舎にあるコンポスト用の箱をカフェテリアに持って行き、そこに給食の食べ残しなどを集められるようにしています。 看板を立てて生徒たちに呼びかけることで、野菜の食べ残しなどをその箱に入れてもらっています。

給食の時間が終わると、箱を持って校舎裏のコンポスト置き場へ。そこに中身を入れた後は、箱をきれいに洗って元の場所に戻すという流れです。 数か月経つと、中身はしっかりと分解されて、土になっていきます。

※実際のコンポスト

運ぶ作業は2人1組でやっているので、そこまで大変じゃありません。中身もほとんどが野菜の食べ残しなので、重さもそれほどではないです。 ただ、虫が多くて、取り出す時や混ぜる作業はちょっと苦労しますね…。特に雨の日なんかは最悪で、ぬかるんだりして作業がしにくく、正直めんどうに感じることもあります。

でも、そうして毎日コツコツ続けてきたコンポストからできた肥料は、最終的に校舎裏にあるESD委員会の畑や、給食の野菜を作ってくれている地元の農家さんの畑で使われます。 そして、その畑で育てた野菜が、また給食の材料として使われるんです。

大変なこともありますが、こうして「食」の循環を実際に体験できるのは、貴重な学びになっているかなと思います。

畑ではどのような野菜を育てているのですか?

※学校の校舎裏にあるESD委員会の畑

コンポストの肥料を使って、夏野菜のトマト、キュウリ、ナス、スナップエンドウなどを育てました。 育った野菜をそのまま給食室の厨房に持っていって、給食の食材として利用してもらいましたよ。

ニンニクも育てたんですが難しくて、給食で使えるほどにはうまく育たなかったですね…。そのまま家に持ち帰って、自分たちで食べました。 逆に、トマトやスナップエンドウは多すぎるくらい収穫できましたよ。

実際に自分達が堆肥化し、その肥料を使って育てた野菜を食べることについて、どのように感じますか?

残り物をコンポストに入れて、それが肥料になって、またほぼ同じような野菜が育つっていうのは、正直ちょっと驚きでした。 まさかこんなふうに残り物をごみにせず、利用できるなんて!と、感動しましたね。

※収穫したスナップエンドウ

市販されてるような野菜が、自分たちの出した残飯から育つなんて、ちょっと信じられないくらいで。 「こんなにちゃんとできるんだ!」って実感があって、印象深かったです。「すごいな」って、ほんとに思いました。

コンポストを実践し、環境問題や循環型社会についての考え方や普段の生活に変化はありましたか?

僕は、もともと家に小さな畑があって、母もコンポストをやっていたので、環境に関することは割と身近だったんです。 でも実際に自分の手でやってみると、やっぱり全然違って。思った以上に大変で「環境問題を解決するのって、こんなに手間がかかるんだな」って、改めて実感しました。

コンポストをやってると感じるんですけど、それだけでも学校のゴミの量がかなり減るんですよね。 だから、ほんの少しの取り組みでも、ちゃんと意味はあるんだって思えるんです。小さなことでも、やればちゃんと貢献してるって思えるのは嬉しいです。

そのほかにはどのような活動を行っているのですか?

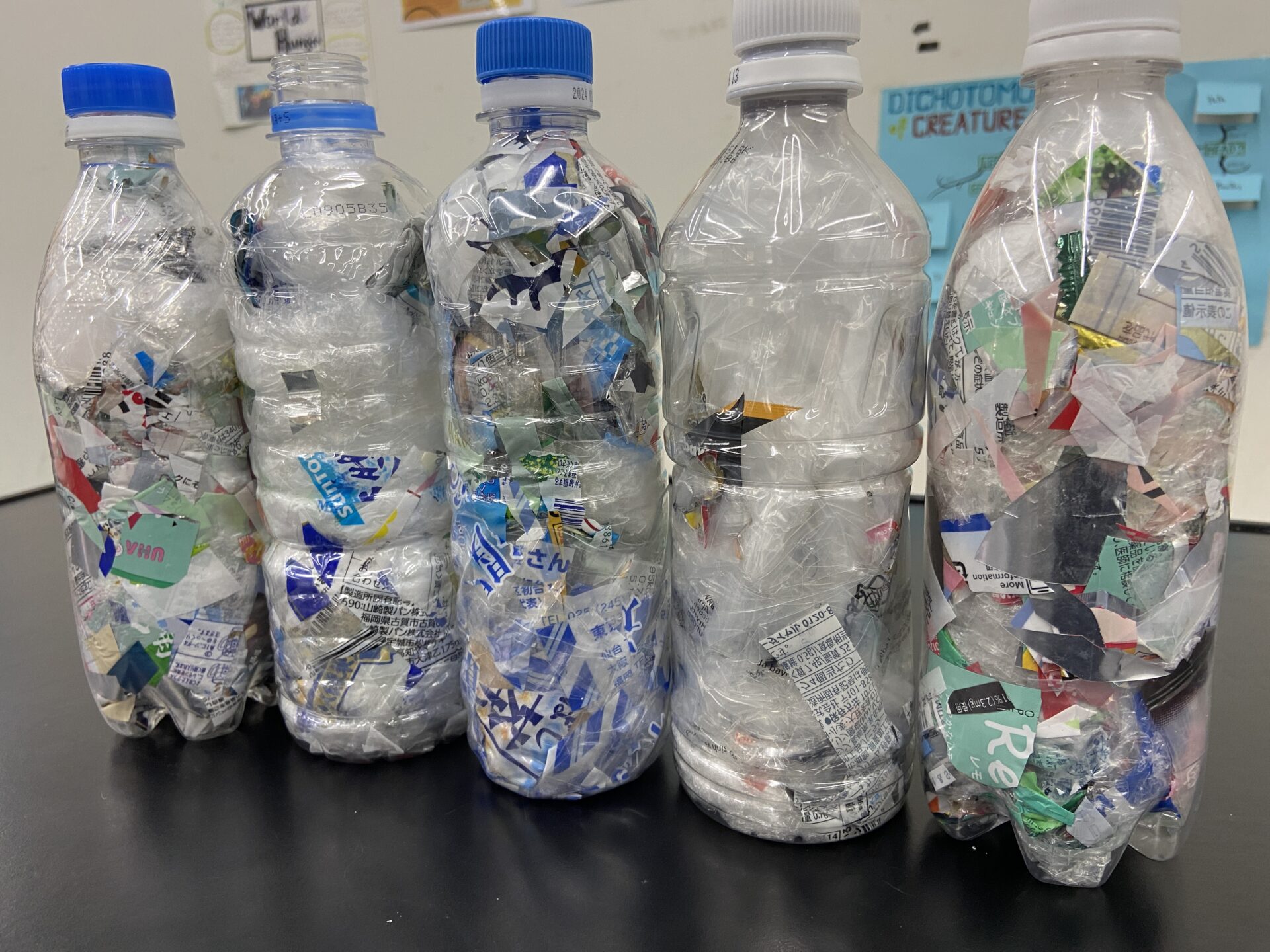

コンポスト以外に僕たちが取り組んでいるもので「エコブリック作り」があります。

エコブリックは、プラスチックごみをペットボトルへ詰め込み、レンガのようにブロック状の資材として使うアイデアです。 500mlの捨てられたペットボトルを回収してきれいに洗って、そのペットボトルの中にお菓子の袋とかラベルみたいな小さなプラスチック片を中に詰め込んでいます。 ぎっしりと詰め込むことで硬くなって、長く使えるようになるんです。

エコブリックは家や壁に使われていたりしますが、僕たちはエコブリックを使って畑の柵を作ったりしています。 学校から出るプラスチックごみを少しでも減らすための取り組みとして続けています。

ESD委員会として、今後どのようなことに取り組みたいですか?

ジョシュアさん:ESD委員会の活動を通して、学校の中だけじゃなく、外にも目を向けていきたいと思うようになりました。 畑の活動が落ち着いたら、環境に関するイベントに参加したり、メンバーみんなで地域と関わるようなこともしていきたいです。

後藤さん:実は以前、友達3人と一緒に2年間くらい、オーガニック給食を広める活動をしていました。 その中で、野菜を提供してもらっている農家さんのところに行って、実際に畑仕事を体験したり、お手伝いをしたこともあります。

僕も、こういった活動を通じて学校の中だけじゃなく、コンポストやオーガニック給食の取り組みをもっと広めていけたらいいなと思っています。 ボランティア活動にも積極的に参加して、少しでも多くの人に関心を持ってもらいたいです。

編集後記

今回の取材で印象的だったのは、「なぜ?」を問い続けるという教育の姿勢です。 リンデンホールスクールの環境教育は、知識だけでなく、行動へとつなげる思考力を育てるものでした。 マイクロプラスチックの分析、アップサイクルアート、そしてオーガニック給食に至るまで、生徒たちは自らの体験を通して「環境と向き合うとは何か」を体得しています。

その学びは、やがて社会を動かす原動力になるのではないかと思います。英語という世界共通言語を使いながら、地球規模の課題に挑む彼らの姿には、多くの希望を感じました。 このような若者たちが、持続可能な未来を切り拓いていく存在なのかもしれません。