第1問 回答

絶滅の危険がある生き物のことを絶滅危惧種といいます。

日本の絶滅危惧種は、環境省が「環境省レッドリスト(レッドデータブック)」と呼ばれるリストにまとめていて、絶滅の危険性をランク別に示しています。

それでは問題です。「環境省レッドリスト2020」で記載されている、絶滅の可能性がもっとも高い動物は次のうちどれ?

A ラッコ

B ライチョウ

C アカウミガメ

D トド

答え:A ラッコ

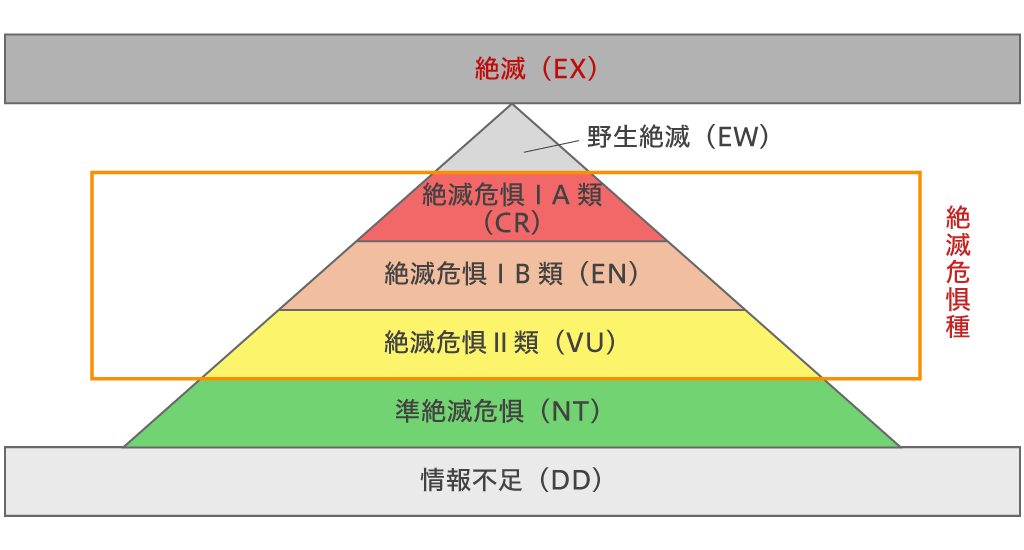

日本の絶滅危惧種が載っているレッドリストは、絶滅の危険度ランクを以下のように示しています。

- 絶滅(EX)

我が国ではすでに絶滅したと考えられる種

例:ニホンオオカミ、ニホンカワウソ、リュウキュウカラスバト など - 野生絶滅(EW)

飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外部で野生化した状態でのみ存続している種

例:クニマス など - 絶滅危惧ⅠA類(CR)

ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い

例:ラッコ、トキ、イリオモテヤマネコ、ヤンバルクイナ、ジュゴン など - 絶滅危惧ⅠB類(EN)

ⅠAほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い

例:ライチョウ、アカウミガメ、エチゴモグラ など - 絶滅危惧Ⅱ類(VU)

絶滅の危険が増大している種

例:アオウミガメ、ウズラ、マナヅル など - 準絶滅危惧(NT)

現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

例:トド、ヨタカ、ツシマテン など

ラッコは絶滅危惧ⅠA類、ライチョウ、アカウミガメは絶滅危惧ⅠB類、トドは準絶滅危惧となるため、ラッコがもっとも絶滅の危険性が高い動物となります。

水族館の人気者であるラッコですが、近い将来、日本の水族館では見られなくなってしまう可能性が高いといわれています。

かつては日本国内の水族館に120匹以上いたラッコですが、米国からの輸出が禁止された影響と国内での繁殖が難しく、現在日本にいるのはたったの2匹。2024年12月27日に福岡県にいた唯一のオスのラッコが死に、現在日本の飼育下では三重県 鳥羽水族館にいるメス2匹のみです。

ラッコが絶滅危惧種となった背景には、人間の活動が大きく影響しています。

毛皮目的の乱獲や海洋汚染の問題、漁業や都市開発による生息域の減少などがあげられます。

ラッコの毛皮は手触りがとても良く保温性が高いため、ラッコの毛皮は多く取引され乱獲の対象になってしまいました。

また、1989年アラスカ沖で発生したエクソン・バルディーズ号原油流出事故では、およそ3000匹ものラッコが死んでしまったといいます。

このように、人間活動によって個体数を減らしている生き物は少なくありません。

生態系への影響は巡り巡って私たちの暮しにもつながっていきます。生き物の多様性を守るためには、まずは私たち自身が生物多様性の重要性や、生き物たちが置かれている状況を知ることが大切です。

第2問 回答

日本国内にもともといなかった動物が、人間の手によって持ち込まれ、日本で暮すようになった生き物を「外来生物」と呼びます。

その中でも、もともと生息していた動物や植物を食べてしまうことによって、生き物と自然環境に大きく影響を与える、特に危ない生き物を「〇〇外来生物」といいます。

この、〇〇に入るものは次の内どれ?

A 危険(きけん)

B 侵食(しんしょく)

C 特定(とくてい)

D 警戒(けいかい)

答え:C 特定(とくてい)

「特定外来生物」は、人の健康や日本固有の生態系に影響を与える可能性があるとされる生き物が対象になります。 もともとその地域に住んでいる生き物(在来種)が食べられたり、農作物が荒らされたりするほか、在来種との交尾によって「交雑種」が生まれ、遺伝子が汚染されてしまいます。 特定外来生物は「外来生物法」という法律により、飼育・栽培・輸入は禁止されています。

たとえば、日本の特定外来生物にはアライグマがいます。

アライグマはもともと北アメリカに生息していた動物ですが、1970年代にペットとして日本に輸入され、その後飼いきれなくなったアライグマが放たれたり逃げるなどして野生化しました。

かわいらしい見た目ですが凶暴な性格をしていて、畑の野菜を荒らすだけでなく、ペットの犬・猫や家畜の牛が襲われる例もあり、農家さんにとっては頭を悩ます害獣です。

また、特定外来生物の中でも特に危険性が高いとされる生き物は、「要緊急対処特定外来生物」に指定されます。日本ではヒアリが対象で、刺されると強い痛みがあり、人やペットに強いアレルギー反応を起こすおそれがあるので、早急な発見と駆除が必要な生き物です。

このように、外来種は持ち込んだ先の自然や、私たちの暮らしに大きな影響を与えることがあります。

近年はペットとして様々な生き物を飼うことができる環境にありますが、一度野生化してしまった動物は歯止めが効きません。 飼うことに責任を持ち、「捨てない・逃がさない」対応は、生き物の多様性を守る観点でも絶対に必要なのです。

第3問 回答

現在、絶滅危惧種が急激に増えているといわれています。

2023年12月、国際自然保護連合(IUCN)は、ドバイで開催された国連の気候変動会議(COP28)にて、絶滅のおそれのある野生生物の「IUCNレッドリスト」の最新版を発表しました。

「IUCNレッドリスト」で発表された、世界の絶滅危惧種の数はどのくらいでしょうか?

A 44種

B 440種

C 4,400種

D 4万4,000種

答え:D 4万4,000種

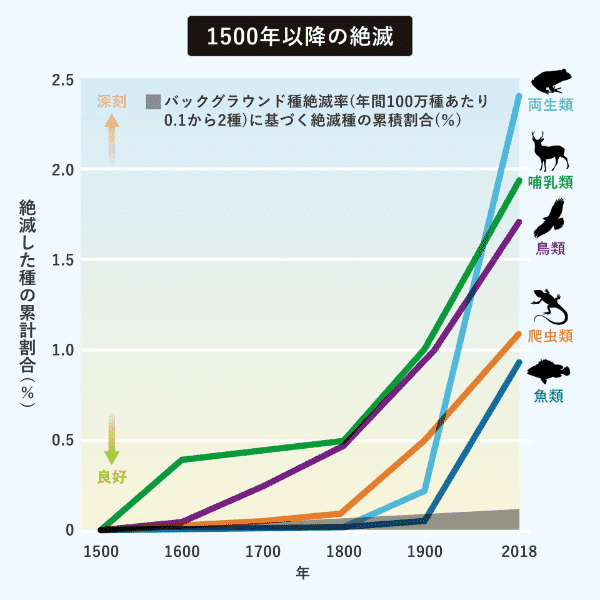

現在、地球上の種の絶滅速度はここ数十年で急速に早まっているといわれています。

その数はなんと、過去1,000万年間の平均の少なくとも数10倍から数100倍。 1日で約100種の生物が絶滅しているともいわれています。

これだけ絶滅や絶滅のおそれがある生き物が増えている背景には、人間の活動や地球の環境の変化が深く関係しています。

- 生息域の破壊

森林伐採や都市開発によって、多くの生物が住む場所を失っています。

絶滅危惧種の中でも危険性の高いⅠA類であるジュゴンは、主な生息域である沿岸域周辺での開発の影響を受け、個体数を減らしています。 - 気候変動

地球温暖化による気温上昇や異常気象が、生態系を大きく変化させています。

ホッキョクグマは北極の氷が溶けることで狩りの場を失い、餓死の危険にさらされています。 - 外来種の侵入

外来種が在来種を捕食したり、競争で排除したりすることで、生態系が崩れています。

絶滅危惧ⅠA類のヤンバルクイナも、特定外来生物であるマングースに捕食され、個体数を減らしています。 - 環境汚染

化学物質やプラスチックごみによる汚染が生き物に致命的な影響を与えています。

海洋プラスチックを誤って飲み込むクジラやウミガメや海鳥が増加しています。

生き物の多様性は、私たちの暮らしにも大きく影響を与えます。

生物多様性が損なわれることで、農業・畜産業・水産業や、健康や文化への影響があるとされています。

人と動物が共存できる世界のために、一人ひとりが自然環境を守る行動を心掛けていきましょう。

参考

IUCN|Red List of Threatened Species

環境省|環境省レッドリスト2020

環境省|日本の外来種対策

ecojin(エコジン)環境省|生物多様性とはなにか?

ecojin(エコジン)環境省|絶滅危惧種

環境省 自然環境局|生物多様性センター