「エシカル」と「サステナブル」 はどちらも持続可能な未来を目指すために重要な概念ですが、その違いを正確に理解できていますか?SDGsへの認知が社会に浸透してきている今、その違いや関係性を知ることは、より良い選択をするための第一歩です。

個人の行動が持続可能な地球や社会につながる仕組みや、日常生活でできる具体的な取り組みなどを、わかりやすく解説します。

目次

エシカルとサステナブルの違いと関係性

現代社会では、「エシカル」と「サステナブル」という言葉がよく使われるようになりました。この二つは似ているようで異なるものの、私たちの行動指針となる重要な概念です。まずは、それぞれの定義と、二つの概念の関係性を確認しておきましょう。

「エシカル」の定義

「エシカル(ethical)」とは、「倫理的な」「道徳的な」という意味の言葉です。「エシカル」は、多様な価値観が存在する中で、一人ひとりが自らの良心や信念に基づき、「何が正しいのか」「何が望ましいのか」を考え、選択・行動することです。

これは単なる道徳観念ではなく、生産者と消費者の「見えない繋がり」を意識した行動哲学と考えてもいいでしょう。例えば、コーヒー豆の選択が、生産地の児童労働問題や森林破壊とどう関連するのか。こうした因果関係を認識し、それに基づいて適切な選択や行動をするのが「エシカル」です。

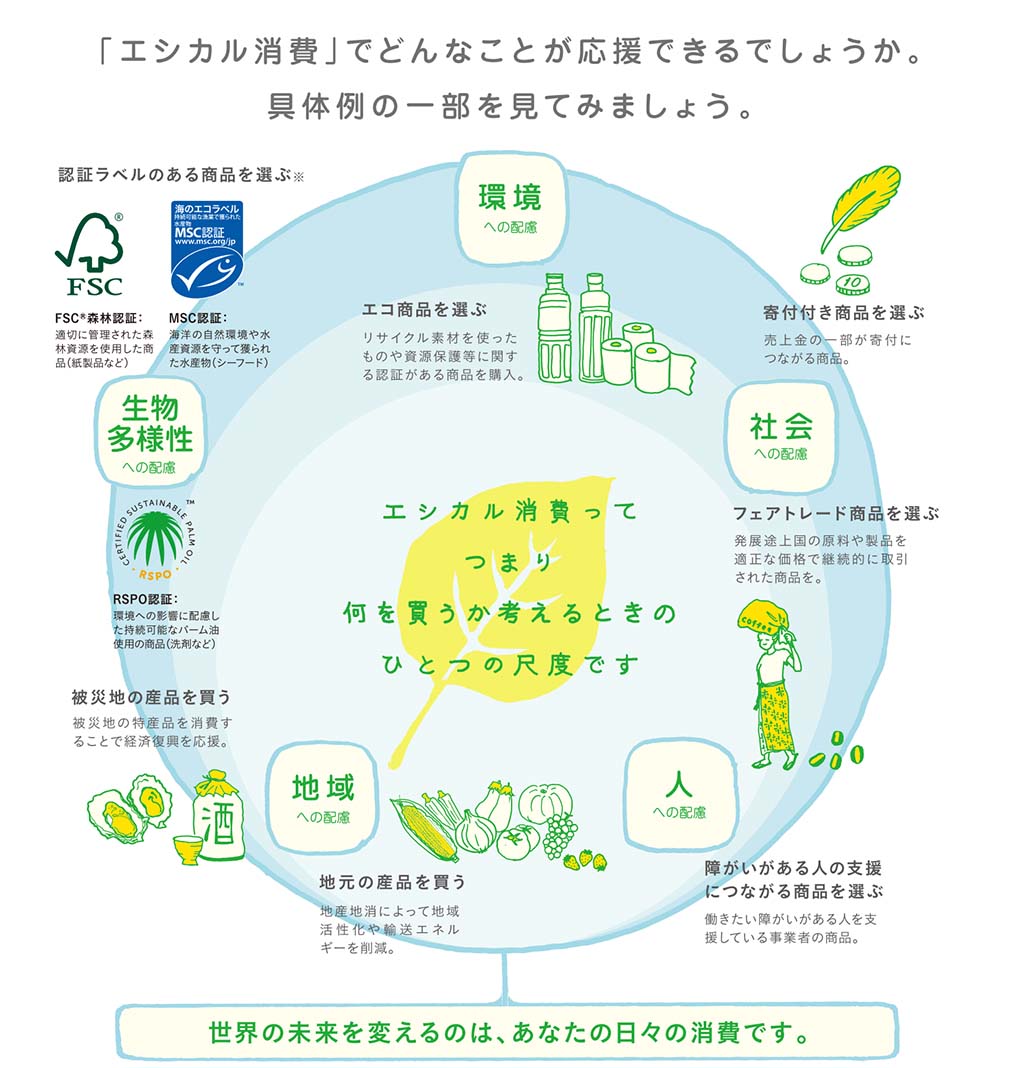

その本質は「倫理的配慮の可視化」にあります。例えば近年では、消費者が人や社会、環境に配慮した商品やサービスを選択する「エシカル消費」という言葉もよく聞かれるようになりました。エシカルを考えるにあたって、盲点となりやすいのが「倫理の相対性」(※1)です。ある文化圏で正しいとされる行為が、別の地域では倫理に反する場合があります。例えば、欧米で推進されるヴィーガン主義が、伝統的な畜産文化を持つ地域で摩擦を生み、トラブルに発展するなどの事例も報告されています。

(※1)倫理の相対性

倫理観や道徳観が文化や時代、個人によって異なること。絶対的な「正しさ」は存在せず、何が倫理的かは状況によって変わる。異なる価値観を理解し、尊重する視点が重要。ただし、全てが許容されるわけではなく、またすべてを許容しなければならないわけでもない。この概念はグローバル社会における価値観衝突の解釈枠組みとして機能する。

サステナブル」の定義

「サステナブル(sustainable)」とは、「持続可能な」という意味を持つ言葉です。現在問題となっている気候変動、汚染などの環境問題や、貧困、紛争などの社会問題を解決し、より良い人間社会と自然環境が将来も続くことを目指します。

「サステナブル」は、地球規模での資源の限界を知り、その中で人類が長期にわたり繁栄するための行動指針です。その本質は「地球との共存可能性の追求」とも言えるでしょう。

産業革命以前、人類の活動は環境や地球の循環システムに大きな変化を与えるほどではありませんでした。しかし、現在では私たちは気候変動や生物多様性の損失などの課題に直面しています。

この状況を解決するために世界は、国連の定義する「持続可能な開発」の概念に基づき、資源を循環させ「枯渇しない」「汚染しない」「公正な」社会を、知識とテクノロジーを駆使して構築することを目指しています。この目標を達成した状態が「サステナブル」です。

例えば、森林伐採が生物多様性にどう影響し、気候変動にどう繋がるのかなど、地球規模の因果関係の認識がサステナブル思考の出発点となります。しかし、「エシカル」に倫理の相対性が存在するように、「サステナブル」にも「トレードオフ現象」などのパラドックス(※2)が問題になっています。 電気自動車の普及がコバルト採掘地域の人権問題を悪化させるなど、持続可能な社会構築を目指すうえで、局所最適と全体最適のバランスが非常に難しい場合があります。このような現象から、サステナブルは、単に環境保護活動をするだけではなく、自然資本・人的資本・金融資本の「3つの循環統合」が必要だと考えられています。

(※2)サステナビリティ・パラドックス

持続可能な社会を目指す取り組みが、意図せず環境や社会に悪影響を与える現象。例えば、省エネ技術の普及が、全体のエネルギー消費量を増加させる場合などが挙げられる。根本的な解決には、個別の対策だけでなく、社会システム全体の変革が必要となる。

エシカルとサステナブルの違いと共通点

エシカルが個人の倫理的判断と行動に焦点を当てるのに対し、サステナブルは長期的な地球環境と社会システムの持続可能性を重視します。つまり、エシカルは「今、何をすべきか」を問いかけ、サステナブルは「将来世代のために何を残すべきか」を考えます。

しかし、この二つは環境や社会への配慮という点で共通しており、相互に補完し合う関係にあります。エシカルな選択の積み重ねがサステナブルな社会の実現につながり、サステナブルな視点がエシカルな判断の基準となります。

SDGsとの関係

SDGs(持続可能な開発目標)は、エシカルとサステナブルの概念を統合し、具体的な行動指針として示したものと言えます。17の目標は、エシカルな考え方(例:貧困撲滅、ジェンダー平等)とサステナブルな視点(例:気候変動対策、持続可能な消費と生産)を包括しています。

エシカルとサステナブルの実践は、SDGsの達成に直接的に貢献し、逆にSDGsの枠組みは、個人や組織がエシカルでサステナブルな行動を取るための具体的な指針となっています。

エシカルとサステナブルは、持続可能な未来を築くための車の両輪です。個人の倫理的選択と社会システムの持続可能性を同時に追求することで、より良い世界の実現に近づくことができるでしょう。

エシカルとサステナブルが注目されている背景

エシカルとサステナブルという概念は、現在では日本にも社会的に浸透してきました。これらの考え方が注目されるようになった背景には、地球規模の環境問題から個人の消費行動まで、様々な要因が絡み合っています。

ここでは、その主な要因を見ていきましょう。

地球環境問題の深刻化

地球環境問題の深刻化は、エシカルとサステナブルが注目される最も重要な要因の一つです。地球温暖化の進行、生物多様性の損失、大気や海洋の汚染など、地球上の様々な課題が悪化の一途を辿っています。

21世紀に入ってから大雨や局所的な豪雨の頻度が増加し、その原因の一つとして気候変動が指摘されています。地球温暖化は進行し続けており、気候変動のリスクを回避・軽減することが急務となっています。

これらの問題への対策として、世界は循環型経済への移行に力を注いでいます。その他にも、エネルギーの脱炭素化やネイチャーポジティブな経済システムへの転換により、地球環境の保護と持続可能な経済活動の両立を目指します。

\生物多様性が減少する状況を好転させる方法とは?/

消費者意識の変化

消費者の意識変化も、エシカルとサステナブルが注目される重要な要因です。従来の大量生産・大量消費型の経済モデルから、より長期的な目線で考えた持続可能な消費行動へと価値観が変化しつつあります。

消費者庁の調査によると、エシカル消費の認知度は年々高まっています。しかし、その理解と実践はまだ途上にあります。この調査から、世代間で認識の差が大きいことが明らかになりました。特に若者を中心にSDGsやエシカル消費、サステナブルファッションへの関心が高まっており、これらの概念が消費行動に影響を与え始めています。

一方で、エシカル消費の市場拡大には、消費者のニーズや生活スタイルに合った製品やサービスを提供することが必要です。企業には、消費者のニーズを的確に捉え、エシカルな選択肢を提供することが求められています。

企業の社会的責任(CSR)の重要性

企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility:CSR)の重要性が高まっていることも、エシカルとサステナブルが注目される背景の一つです。企業は単に利益を追求するだけでなく、社会や環境に対する責任を果たすことが求められています。

CSRの概念は、環境保護や被災地の復興支援、開発途上国の労働者の生活改善など、幅広い分野に及びます。特に、人権問題への対応は深刻な課題となっており、児童労働の撲滅や紛争鉱物(※3)の回避などが注目されています。

企業のCSR活動は、社会貢献だけでなく、企業価値の向上にもつながります。消費者や投資家からの評価が高まり、長期的な企業の持続可能性を高める効果があります。

(※3)紛争鉱物

紛争地域で採掘され、武装勢力の資金源となる鉱物を指す。主に金、スズ、タンタル、タングステン(3TG)が該当し、電子機器などに使われる。これらの取引は紛争の長期化や人権侵害を助長する要因となるため、責任ある調達が国際社会で求められている。

\CSRとCSVの違いとは?/

ESG投資の拡大

ESG投資の拡大も、エシカルとサステナブルが注目される重要な要因です。ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったもので、これらの要素を考慮して行う投資のことを指します。

近年、機関投資家を中心にESG投資が急速に拡大し、個人投資家の間でも注目されつつあります。これは、長期的な企業価値向上には、財務情報だけでなく非財務情報も重要であるという認識が広まったためです。ESG投資の拡大により、企業はより一層サステナビリティを意識した経営を求められるようになりました。

国際的な潮流と法規制

国連のSDGsやパリ協定など、国際的な枠組みが形成され、各国で法規制が進んでいます。このような国際的な潮流と法規制の変化も、エシカルとサステナブルが注目される背景となっています。

各国政府や国際機関による規制も強化されており、企業や個人の行動に大きな影響を与えています。例えば、欧州委員会は、エコデザイン規則やプラスチック容器包装規則、バッテリー規則などを導入し、循環型経済への移行を目指しています。日本でもSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)など、脱炭素社会実現に向けた取り組みが推進されています。

エシカルとサステナブルへの注目は、これまでの資本主義に変化をもたらし、新たな経済システムの構築を促しています。この潮流は、個人の消費行動から企業の経営戦略、さらには国際的な政策まで、社会のあらゆる層に影響を与えており、今後もその重要性は増していくでしょう。

\環境に関する英略語がすぐわかる!/

エシカルな選択のための指針

エシカルな選択は、単に「良い行い」をするだけでなく、社会や環境に対する深い理解と責任を伴います。この章では、エシカルの基礎から、消費者や企業が直面する倫理的課題とその解決策を探ります。

倫理的思考の基礎:多様な価値観と自己認識

倫理的思考の出発点は、多様な価値観の存在を認識し、自己の倫理観を客観的に見つめることです。この過程では、自身の偏見や固定観念に気づくことが重要です。例えば、「無知のベール」(※4)という思考実験を行うことで、より公平な判断ができるようになります。

また、グローバルな視点を持つことも大切です。日本人の倫理観と世界における倫理観には、ときにギャップがある場合があります。例えば、日本では「和」を重んじる文化がありますが、国際的には個人の権利や多様性の尊重がより重視される傾向があります。このようなギャップは、他の国々の間や個人の間でも多かれ少なかれあります。つまり、自分とは異なる価値観や文化を尊重しつつ、柔軟かつ公平に判断できる姿勢を養うことが必要なのです。

(※4)無知のベール

アメリカの政治哲学者ジョン・ロールズ(1921–2002)が提唱した倫理的思考のためのツール。自分の地位や利害関係を知らない状態を仮定し、全員が公平と感じる原則を選ぶことで、偏見のない正義を追求する。特に倫理的ジレンマの解決に有効な概念。

見過ごされがちな倫理的葛藤

日常生活や消費行動の中で、倫理的な選択が難しい状況は少なくありません。具体的には以下のような例が挙げられます。

- 食品ロス削減と食の安全性の両立:食品廃棄を減らす取り組みと、食中毒のリスク

- 国際ビジネスと労働倫理:海外取引先の不適切な労働慣行への対応と経済的利益の衝突

- 高齢者医療と尊厳死:延命措置をめぐる患者の意思と家族の希望の対立

- プライバシーと公共の安全:監視カメラ設置による犯罪抑止と個人情報保護の両立

- 動物実験と医学の進歩:新薬開発のための動物実験と動物の権利保護の対立

- メディアの自由と社会的責任:報道の自由と個人のプライバシー保護のバランス

このような課題に対しては、トレードオフを認識しつつ、最適な解決策を模索する姿勢が重要です。

これを解決するための具体的な取り組みの一例として、食品ロス削減サービス「TABETE」(株式会社コークッキング)があります。このサービスは、飲食店の売れ残り食品を消費者とマッチングすることで、食品ロスの削減と経済的メリットの両立を図っています。

また、企業間の取組の例として、アスクル株式会社は、多数のメーカーと連携・協力し、売れ残り・未開封返品等の商品をECサイトで販売しています。従来メーカーは、このような商品はやむなく処分するしかありませんでした。

アスクルのサイト上では、それぞれの商品がなぜそのサイトで販売されることになったか、またその販売によって廃棄削減できた数などがわかり、購入者が廃棄削減に貢献できたことが実感できるように配慮されています。このような取り組みは、企業自らがエシカル消費への取り組みを可視化し、エシカルな商品やサービスの背後にあるストーリーまで消費者へ伝えています。

企業と労働者の倫理

企業倫理と労働者の権利の両立は、近年その重要性への認識が広がってきました。フェアトレードや適切な労働環境の確保、人権尊重は、企業が取り組むべき基本的な倫理的課題です。

消費者としても、農薬や工場排水などによる環境汚染や児童労働等の問題を排除した商品を選ぶことは、生産者の労働環境改善に繋がります。

グローバル経済における倫理

グローバル経済では、国境を越えた倫理的課題が浮上しています。例えば、途上国における児童労働や環境汚染の問題は、先進国の企業や消費者の行動もその要因と考えられるのです。

これらの問題に対処するには、サプライチェーン全体を通じた倫理的配慮が必要です。国際的な取り組みの一例として、TPP(環太平洋パートナーシップ)協定における労働章(※5)の導入が挙げられます。これがあることで、参加国は国際的な労働基準の遵守を求められ、企業も海外の取引先を含めた雇用実態を把握する必要があります。

(※5)TPP(環太平洋パートナーシップ)協定と労働章

TPP(環太平洋パートナーシップ)協定は、参加国間の貿易自由化と投資促進を目的とした協定。労働章は、協定参加国が労働者の権利保護を強化し、労働条件の向上を目指すことを定めている。具体的には、労働者の結社の自由や団体交渉権の尊重、強制労働や児童労働の禁止などが含まれ、協定参加国は、これらの原則を国内法に反映させ、実施することが求められる。

個人のエシカルな行動がつながる先:サステナビリティ

私たちの日々の選択は、一見小さな行動に思えても、積み重なることで大きな変化を生み出す力を持っています。エシカルな消費行動や生活習慣が、どのように持続可能な社会の実現につながるのか、その道筋を探ってみましょう。

エシカル消費がもたらす社会的・環境的インパクト

エシカル消費は、個人の選択を通じて社会や環境に大きな影響を与えます。具体的には以下のような例が挙げられます。

フェアトレード製品の購入:開発途上国の生産者支援

フェアトレード製品を選ぶことで、開発途上国の生産者に公正な価格が支払われます。これにより、彼らの生活水準が向上し、貧困からの脱却を支援します。また、児童労働や強制労働などの人権侵害を防ぐことにもつながります。

地産地消:地域経済の活性化と環境負荷の低減

地域で生産された食品や製品を選ぶことで、地域の生産者を支援し、地域経済の活性化に貢献します。また、輸送距離が短縮されるため、輸送にかかるエネルギー消費や二酸化炭素排出量を削減し、環境負荷が低減されます。

再生可能エネルギー製品の選択:地球温暖化防止

太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギーを利用した製品を選ぶことで、化石燃料への依存度を下げ、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減します。クリーンエネルギーを選択することによって、気候変動の影響を緩和し、地球環境の保護に貢献します。

廃棄物削減につながる製品の選択:資源保護と環境汚染防止

詰め替え用製品やリサイクル素材を使用した製品など、廃棄物を削減できる製品を選ぶことで、資源の有効活用を促進し、廃棄物処理による環境汚染を防止します。これにより、資源の枯渇を防ぎ、持続可能な資源利用に貢献します。

エシカルなファッション:労働環境改善と環境保護

オーガニックコットンやリサイクル素材を使用した衣料品、フェアトレードのファッション製品を選ぶことで、労働者の権利保護や環境負荷低減に貢献します。これらの選択は、農薬使用の削減、水資源の保護、そして発展途上国の生産者の公正な賃金確保にもつながります。また、ファストファッションの過剰消費を見直し、長く着られる質の高い衣服を選ぶことも、持続可能なファッション産業の実現に重要な役割を果たします。

個人の選択が企業戦略を変えるメカニズム

消費者のエシカルな選択は、企業の製品開発やマーケティング戦略に直接的な影響を与えます。例えば、環境に配慮した製品やサービスを選ぶ消費者が増えれば、企業はそれに応じた製品開発や製造プロセスに投資せざるを得ません。

近年では、「エシカル就活」という言葉も生まれています。学生が就職活動において企業の社会的責任を重視する傾向は、企業に対し、優秀な人材を獲得するためにもエシカル経営を意識させます。

また、個人投資家がESGを考慮した株式や投資信託を選ぶことで、企業に持続可能な経営を促すインセンティブが生まれます。例えば、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がESG指数を採用したことで、企業の情報開示が改善し、ESGへの対応が加速しました。若い世代を中心に「投資収益と社会貢献の両立」を求める意識が高まる中、ESG投資は個人が市場変革に参加する重要な手段となっています。

このように、個人の選択は市場に変化をもたらし、企業のサステナビリティへの取り組みを加速させる力となるのです。

\エシカル就活って何?/

社会のエシカル・サステナブルに関する今後の展望

2025年以降、エシカルとサステナブルの取り組みはさらに進化し、個人や企業の行動に大きな影響を与えると予測されています。注目の集まる今後の展望をいくつか紹介します。

情報開示規制の強化

2025年4月から日本ではSSBJ(サステナビリティ基準委員会)の基準が導入され、時価総額の大きな企業から情報開示が義務化されます。この規制は企業に環境や社会への影響を透明化する責任を課し、消費者や投資家がエシカルな選択をしやすい環境を整えます。

インパクト投資の拡大

「インパクト」という概念が、企業活動の社会的・環境的効果を評価する新しい基準として注目されています。官民連携組織「インパクトコンソーシアム」の設立により、インパクト投資が普及期に入ったとされ、企業は社会課題解決型ビジネスモデルへの転換を迫られています。

ウェルビーイングとSWGs(サステナブル・ウェルビーイング・ゴールズ)

SDGs達成後の目標として、「持続可能なウェルビーイング」を掲げるSWGs(※6)が注目され始めています。これは福祉や幸福を中心に据えた新しい価値観で、個人と社会がともに満たされる未来を目指すものです。

(※6)SWGs(サステナブル・ウェルビーイング・ゴールズ)

SDGs(持続可能な開発目標)の次のステップとして提唱されている国際的な枠組みで、人間の幸福や福祉を中心に据えた持続可能な社会の実現を目指すもの。発案の背景には、SDGsが経済や環境に重点を置きすぎているとの指摘があり、SWGsはこれを補完し、精神的・社会的幸福と自然環境の保護を統合するアプローチを採用している。

このように、エシカルな個人の行動は、消費行動の変化、企業戦略の転換、技術革新の促進、金融システムの変革など、様々な経路を通じてサステナブルな社会の実現につながっています。一人ひとりの小さな選択が、大きな変化を生み出す力を持っているのです。

エシカルな行動が未来を変える:私たちにできること

私たち一人ひとりの日々の選択が、より良い未来を作り出す力を持っています。具体的に、個人がどのように取り組んだらいいのか考えてみましょう。

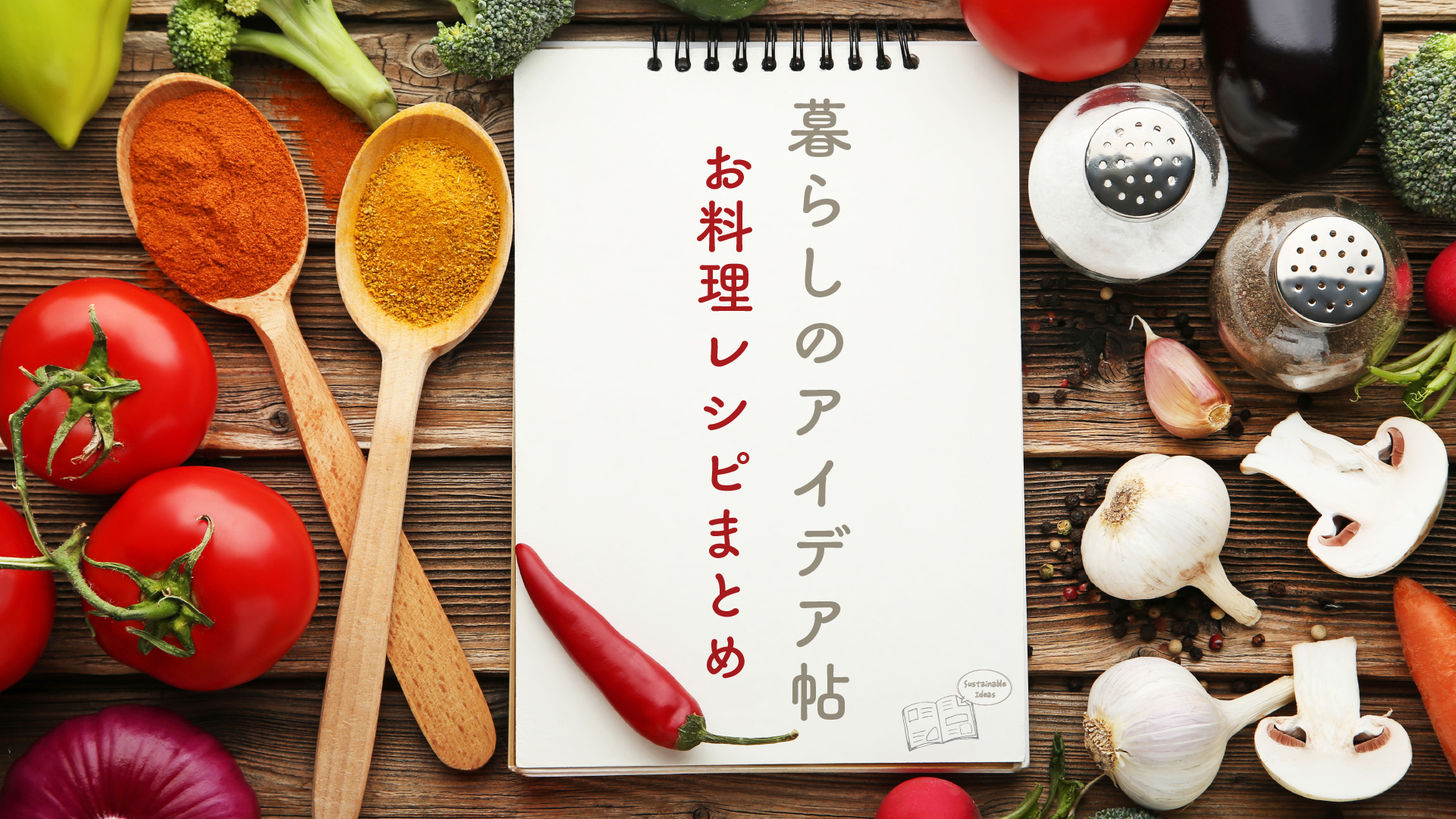

エシカル消費

エシカル消費とは、環境や社会、人権に配慮した商品やサービスを選んで購入する行動です。これは、私たちが最も身近に実践できるエシカルな行動の一つです。

出典:消費者庁|エシカル消費ってなあに?

特にエシカル消費が未来の鍵を握るとされる分野や品目の中から、代表的なものを紹介します。

コーヒー、カカオ(チョコレート)

コーヒーやカカオは、その生産過程における労働環境や環境への影響が大きな課題となっています。多くの小規模農家が低賃金で働いており、また森林伐採による生態系への悪影響も懸念されています。フェアトレード認証やレインフォレスト・アライアンス認証などの取り組みにより、生産者の生活向上と持続可能な栽培方法の普及が進められています。

\サステナブルコーヒーの選び方とは?/

ファッション(衣類・繊維製品)

ファストファッション産業では、発展途上国における劣悪な労働環境や低賃金問題が指摘されています。また、大量生産・大量消費による環境負荷も深刻です。

近年ではサステナブルファッションに賛同する輪が広まり、エシカルな生産方法や素材選択、リサイクル・アップサイクルなどの取り組みが注目されています。消費者の間でも、長く使える質の高い衣服を選ぶ傾向が強まっています。

\ファッションの環境問題について知ろう/

海産物(シーフード)

過剰漁獲や違法漁業による海洋生態系への悪影響が問題視されています。持続可能な漁業を証明するMSC認証やASC認証などの取り組みが進められており、消費者の間でも認知度が高まっています。また、養殖技術の発展により、環境負荷の少ない水産物生産も増加しています。

パーム油

パーム油の生産は、熱帯雨林の破壊や生物多様性の損失、労働者の人権侵害などの問題と関連しています。RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)認証など、持続可能な生産を目指す取り組みが進められています。消費者の意識向上により、パーム油不使用製品や認証パーム油使用製品の需要が増加しています。

食品全般(アップサイクルフード、オーガニック食品)

食品ロスの削減や環境負荷の軽減を目指し、アップサイクルフードやオーガニック食品への注目が高まっています。アップサイクルフードとは、従来廃棄されていた食材を新たな食品として活用する取り組みです。また、オーガニック食品は、化学肥料や農薬を使用せず、環境に配慮した方法で生産されています。これらの取り組みは、持続可能な食糧生産と消費を促進しています。

木材・紙製品

違法伐採や森林破壊を防ぐため、持続可能な森林管理が求められています。FSC(森林管理協議会)認証やPEFC認証などの取り組みにより、環境に配慮した木材・紙製品の生産と流通が進められています。消費者の間でも、認証製品を選択する意識がだんだんと高まり、企業の調達方針にも影響を与えています。

エシカルな生活習慣

持続可能な未来のためには、私たちの日常生活もできることから持続可能なスタイルに移行していく必要があります。前に紹介した「エシカル消費」もその一つですが、ここではその他のサステナブルにつながるエシカルな生活習慣を確認していきましょう。

ゴミ削減とリサイクル

ゴミの削減とリサイクルは、持続可能な社会づくりの基本です。使い捨て製品を避けて再利用可能な製品を選ぶことや、家庭でのゴミ分別を徹底することが重要です。また、食品廃棄物を減らすためにコンポスト(生ごみ堆肥化)を始めるのも良い方法です。これらは誰でも簡単に始められる取り組みです。

\スタッフがコンポストにチャレンジ!/

エネルギー消費の最適化

エネルギー消費の最適化は、環境負荷軽減に直結する重要な取り組みです。まずは、使わない電気製品の電源を切り待機電力を減らすことから始めましょう。省エネ性能の高いLED電球や家電製品への切り替えも効果的です。また、自家用車ではなく公共交通機関や自転車など環境負荷の少ない移動手段を選ぶ人も増えています。

さらに応用として、スマートホームシステムを導入することでAIによる最適なエネルギー管理が可能になります。また、自宅に小型ソーラーパネルなど再生可能エネルギー発電設備や、エネファームなどの家庭用燃料電池を設置することで、自家発電によるエネルギー利用が実現できます。これらは初期投資が必要ですが、長期的にはコスト削減と環境保護につながります。

\環境負荷の少ない移動手段とは/

\環境負荷の少ないエコハウスって?/

食生活の改善

食生活の改善もまたエシカルな生活習慣として重要です。地元で生産された旬の食材(地産地消)を選ぶことで輸送による環境負荷が軽減されます。

他にも、肉類中心の食生活から植物性タンパク質(豆類、大豆製品など)や海産物を食べる割合を増やすことで、畜産業による温室効果ガス排出量削減にも貢献できます。日頃から食品ロス削減のため、計画的な買い物と調理を心がけましょう。自宅で野菜やハーブを育てることで、自給自足的なライフスタイルを楽しむことができます。

\野菜を食べるなら皮も葉も丸ごと食べよう!/

\ベランダでも育てやすい野菜はある?/

エシカルファッション

ファッション産業では、大量生産・大量消費による環境負荷や劣悪な労働環境が問題視されています。そのため、高品質で長く着られる衣服を選ぶことや、セカンドハンド商品(古着)を購入して衣服の寿命を延ばすことが大切です。

また、オーガニックコットンやリサイクル素材などエシカルな素材で作られた衣服も積極的に選びましょう。今後普及が予想される方法として、3Dボディスキャン技術と仮想試着サービスを活用することで、自分に合った衣服だけを購入し無駄遣いを防ぐことができます。

実はデジタル化も重要

デジタル技術の活用は、エシカルな行動を促進したり、サステナブルな生活習慣をサポートしたりできる重要な手段です。私たちの日常生活において、デジタル化を上手に取り入れることで、環境負荷の軽減や社会的な意識向上に貢献することができます。

デジタル化による取り組み例としては、ペーパーレス化やオンライン会議による移動削減、食品ロス削減アプリやフリマアプリの活用、シェアリングエコノミーの活用、SNSでの情報発信などが挙げられます。

デジタル社会における倫理

オンラインで情報を収集したり発信したりする際には、プライバシーや著作権を尊重することが重要です。他者への配慮を忘れず、正確で信頼性の高い情報を共有することで、健全なデジタル社会の発展に寄与できます。

エシカルな行動は、個人の選択から始まり、それが社会全体に広がることで大きな変革をもたらします。私たち一人ひとりが「地球や人、生き物にやさしい」選択を、できるだけ明確なビジョンをもって積み重ねることで、企業や社会の行動を変え、持続可能で公正な未来を築く力となるのです。

まとめ

エシカルは「倫理的に考え、より良い地球や社会のために今、何をすべきか」、サステナブルは「長期的な目線に立ち、将来の世代も人間や生き物が住み続けることができる環境と社会」と解釈でき、それぞれの意味は異なる概念ですが、この二つの目指す方向は同じ、と考えることができます。これらは相互に補完し合う関係にあり、エシカルな選択の積み重ねがサステナブルな社会の実現につながり、サステナブルな視点がエシカルな判断の基準となります。

私たち個人にも、日々の消費行動を通じて社会的課題に気付き、背景を考えた選択をすることが求められます。より良い未来を築くために、一人ひとりが「自分の選択が社会全体にどんな影響を与えるか」を意識することが重要です。より多くの人が責任ある選択をし、無理なくできることから小さな「エシカル」な行動を積み重ねることで、地球全体・社会全体のサステナブルな未来の実現に近づくのです。あなたの選択は、どのような未来を創造するでしょうか?

参考・引用文献

【エシカルとサステナブルの違いと関係性】

消費者庁|エシカル消費と消費者志向経営(2024年1月)

国際連合広報センター|持続可能な開発

外務省|SDGsとは?

消費者庁|エシカル消費とは

消費者庁|新井消費者庁長官記者会見要旨(2024年11月)

環境省|平成30年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1部第3章第2節 持続可能な消費行動への転換(2018年6月)

環境省 ecojin|【SDGsライフのヒント】エシカル消費(2021年8月)

環境省|すべての企業が持続的に発展するために -持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド- 第2版(2020年3月)

公益財団法人Save Earth Foundation|食品廃棄ゼロ京都プロジェクト「食品ロスゼロ×食品リサイクル100%」(2022年)

農林水産省|あふの環2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~

国立環境研究所|「持続可能な発展」と「持続可能性」(2014年2月)

京都府|京都府 食品ロス削減 食品小売事業者における取組事例集(2024年2月)

岩手県|岩手県水産基盤整備方針(2023~2026)(2023年3月)

花王株式会社「くらしの研究」|始めてみよう!SDGsにつながるエシカルな暮らし(2021年9月)

株式会社リクルート|地域のロス食材が焼き菓子に。サーキュラーエコノミーの専門家が京都で実践する、課題を可能性に変える方法(2023年7月)

日本経済新聞|エシカル消費

日本経済新聞|SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)

立教女学院短期大学紀要 47 15-28|環境倫理学における共生概念と〈持続可能な責任〉の検討(増田 敬祐,2016年2月)

教育学研究 46巻(1979) 1号|道徳教育と倫理的相対主義(内藤 俊史,1979年3月)

【エシカルとサステナブルが注目されている背景】

経済産業省|地域・社会課題解決に向けたビジネスへの支援について(2024年1月)

消費者庁|令和6年度第5回消費生活意識調査結果について(2025年2月)

消費者庁|消費者市民社会における「ESG消費」の意義(2024年7月)

消費者庁|令和4年度消費者白書 第1部第2章第3節 (1)若者のSDGs・エシカル消費・サステナブルファッション等への認知・興味(2022年7月)

消費者庁|「サステナブルファッション」に関する消費者意識調査(2021年7月)

三菱UFJリサーチ&コンサルティング|なぜサステナビリティが求められ ているのか(2021年6月)

経済産業省|資源循環経済政策の現状と課題について(2024年9月)

環境省|令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1部 第2章 持続可能な経済社会システムの実現に向けた取組(2022年6月)

環境省 デコ活|脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動(2024年2月)

三菱総合研究所|消費者は「エシカル消費」に何を求めているのか(2024年3月)

廃棄物資源循環学会誌 vol.28|エシカルの認証制度(山口 真奈美,2017年6月)

【エシカルな選択のための指針】

消費者庁|消費者市⺠社会の形成とエシカル消費に係る取組(2024年10月)

消費者庁|対話を通じて取り組む、アスクルのエシカルeコマースと2024年問題(2024年4月)

日本経済新聞|オリコ、コークッキングと企業の食品ロス削減およびエシカル消費促進に向けたビジネスマッチング契約を締結(2025年2月)

経済産業省|繊維産業の現状と政策について(2024年9月)

国民生活センター|日本初のエシカル市場規模調査:2022年のエシカル消費は約8兆円(2024年12月)

公益社団法人日本工学会 技術倫理協議会|エシカル消費と技術者倫理 講演資料(2024年12月)

三菱総合研究所|企業が動かすエシカル消費(2024年3月)

三菱総合研究所|ウェルビーイング時代の消費の在り方を提言 ―人や社会・環境に配慮したエシカル消費の拡大に向けて―

日経BizGate|よくわかる「エシカル消費」注目する企業の危機感とは(2023年11月)

廃棄物資源循環学会誌 vol.28|2つの「市場」が動かすエシカル消費(河口 真理子,2017年5月)

【個人のエシカルな行動がつながる先:サステナビリティ】

環境省|令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1章 地球環境の保全(2024年6月)

環境省|環境省における資源循環に向けた取組(再資源化事業等高度化法案)について(2024年5月)

環境省|現在実施中の研究課題一覧

環境省|令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1部 第3章 地域や私たちが始める持続可能な社会づくり(2020年6月)

環境省|令和2年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1部 第3章 一人一人から始まる社会変革に向けた取組(2019年6月)

環境省|ESGファイナンス・アワード【環境サステナブル企業部門】

環境省|第6回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」受賞者の決定について(2025年2月)

環境省|グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2024年11月)

消費者庁|サステナブルファッションの推進に係る取組(2023年1月)

資源エネルギー庁|2024年のG7は、脱炭素政策のさらなる加速と拡大で合意(2024年12月)

資源エネルギー庁|成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(前編)どんな課題を解決するの?(2024年11月)

資源エネルギー庁|成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(後編)動きだす産官学パートナーシップ(2024年11月)

金融庁|今後のサステナブルファイナンスの取組みについて(2022年9月)

内閣府経済社会総合研究所|Well-being “beyond GDP”を巡る国際的な議論の動向と日本の取組(2024年3月)

ジェトロ(日本貿易振興機構)|第3節 持続可能な社会に向けた取り組み(2024年7月)

福井県立大学|国際ビジネスの倫理的課題からみたTPPの意義 ~倫理問題への対応が迫られる日系企業と「無知のベール」の効用について~

日経BizGate|市民目線で幸福感を追求 人が交流つながる世界に 第4回 日経Well-beingシンポジウム㊦(2022年12月)

日経XTECH|企業のSX推進に向けて高まる「ウェルビーイング指標」の重要性

【エシカルな行動が未来を変える:私たちにできること】

消費者庁|エシカル消費の視点から消費者ができること(2021年12月)

消費者庁|サステナブルファッション習慣のすすめ

消費者庁|エシカル消費ってなあに?

消費者庁|みんなの未来に エシカル消費

消費者庁|エシカルコーヒーの目指す先-消費行動が変われば経済も変わる(2024年4月)

消費者庁|買い物という消費行動を、社会課題解決に繋げる(2024年4月)

環境省|平成30年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1部 第3章 地域循環共生圏を支えるライフスタイルへの転換(2018年6月)

一般社団法人 日本エシカル推進協議会|エシカル消費から始める社会貢献

日本経済新聞|エシカル消費って何? 社会・環境などに配慮して買い物(2022年11月)

日本経済新聞|エシカルで変わる消費の姿 環境・社会・人に配慮(2022年4月)

日経XTREND|「高くても社会貢献できるなら買う」 エシカルを楽しむZ世代(2022年1月)

日本農業新聞|お米からエシカル消費「地球にやさしく食べる」お米の新常識をつくる!2024(2024年4月)

アイムライズ株式会社|総合卸のBtoBサイト「もったま!」

【まとめ】

内閣府|国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(2024年11月)

金融庁|金融庁サステナブルファイナンス有識者会議 第四次報告書(2024年7月)

経済産業省|繊維製品の情報開示やサステナビリティへの取組について(2024年8月)

中小企業庁|企業の社会的責任 CSRと人権(2024年)

三菱総合研究所|文化の視点で見たサステナビリティ経営の課題(2024年6月)

日本経済新聞|資源循環、アグレッシブに 日本ならではの発想で サントリーホールディングス、ペットボトル全てサステナブルへ(2025年3月)