「大量生産・大量消費・大量廃棄」の時代から、資源を循環させる新たな経済システムへ。サーキュラーエコノミーは、環境保護と経済発展の両立を目指す画期的な取り組みです。

プラスチック資源循環や食品ロス削減など、身近な課題から地球規模の問題まで、サーキュラーエコノミーの概念は私たちの生活に新たな価値をもたらします。3Rを超えた包括的なアプローチ「サーキュラーエコノミー」について理解を深めておきましょう。

目次

サーキュラーエコノミーとは

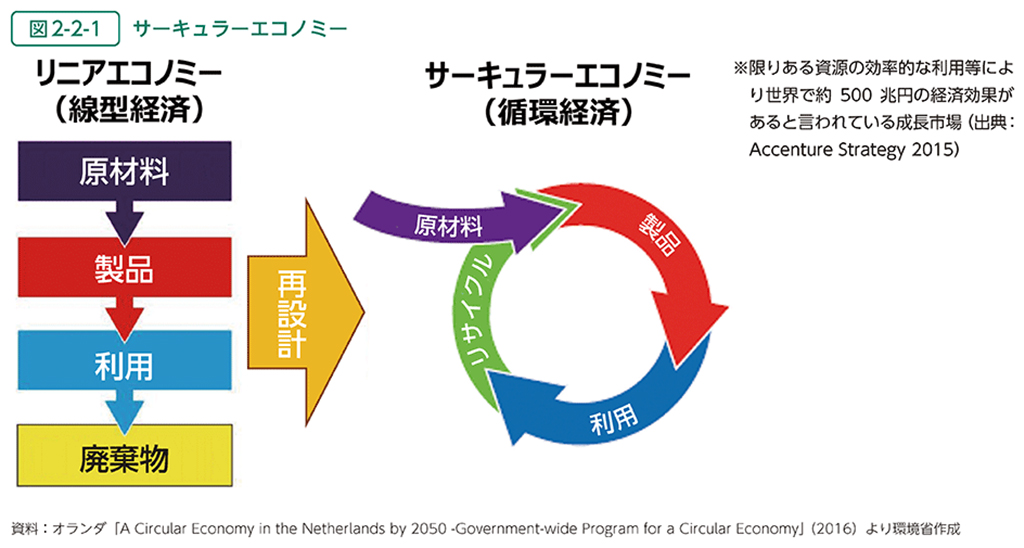

近年、環境問題への関心の高まりとともに、社会は「サーキュラーエコノミー」の実現を目指しています。この取り組みは、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムである「リニアエコノミー」から脱却し、資源の循環利用を最大化することで、持続可能な社会を実現しようとするものです。

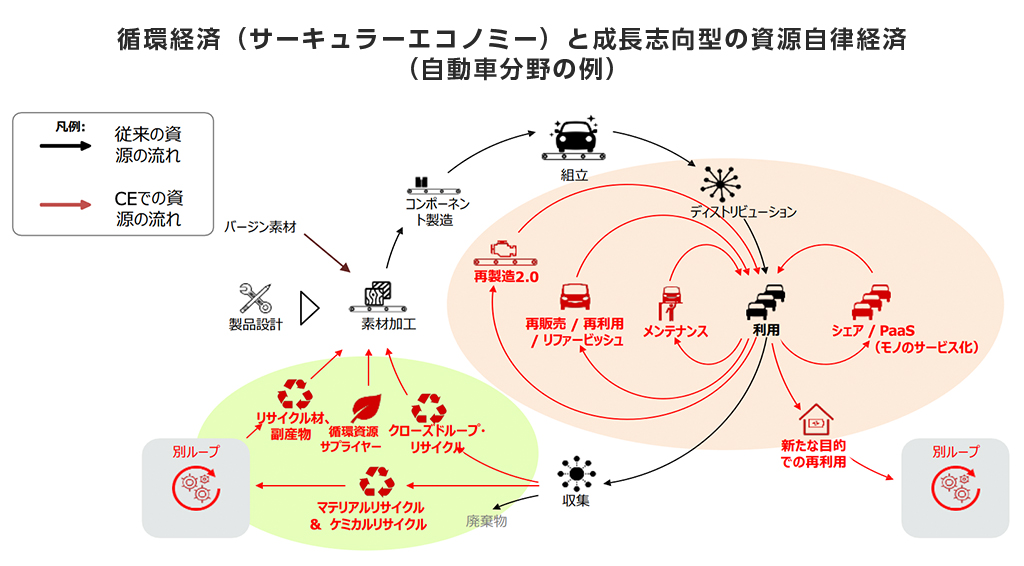

サーキュラーエコノミー(循環経済)では、資源を効率的に利用し、廃棄物を最小限に抑えます。従来の「取って、作って、使って、捨てる」という直線型経済モデルとは違い、製品や資源の価値を可能な限り長く保ち、再利用できる資源を循環させる経済モデルです。

サーキュラーエコノミーには、「廃棄物と汚染の削減」「製品と材料の循環」「自然システムの再生」といった3つの基本原則があります。これらの原則に基づき、原料の調達・製品設計から廃棄物管理まで、あらゆる段階で循環型のアプローチが求められます。

出典:環境省『令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』第2節 循環経済への移行(2021年6月)

\製品の環境負荷を評価する指標とは?/

リニアエコノミーとの比較

リニアエコノミーとは、「線型経済」とも呼ばれ、「製品が作られ、消費され、廃棄される」という一方向の資源の流れが特徴です。このシステムは、地球の有限な資源を大量に消費し、環境汚染や気候変動といった深刻な問題を引き起こす要因となっています。

一方、サーキュラーエコノミーは、「循環経済(循環型経済)」とも呼ばれ、製品の寿命を延ばし、廃棄物を最小限にすることで、資源の循環を促します。リサイクル、リユース、修理、再生など、様々な手法を用いて、製品や素材の価値を最大限に引き出すことを目指します。

3Rとの違い

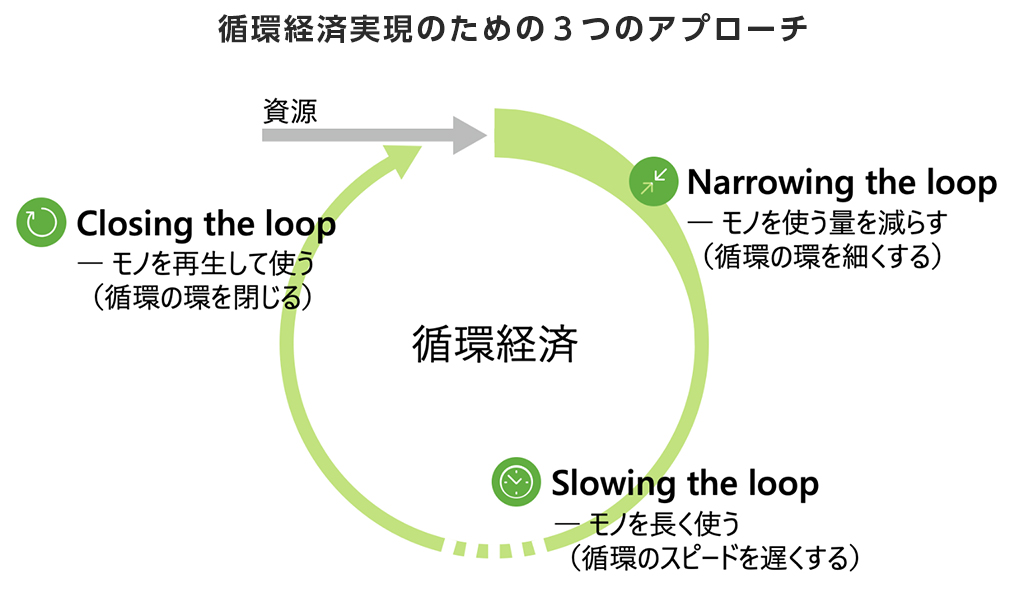

3R(リデュース、リユース、リサイクル)は、ごみを減らすための取り組みとして広く知られています。リデュース(Reduce)はごみを出す量を減らすこと、リユース(Reuse)は製品を繰り返し使うこと、リサイクル(Recycle)は製品を原材料に戻して新たな製品を作ることをいいます。

サーキュラーエコノミーは、これらの3Rに加えて、製品のデザイン段階からリサイクルやリユースを考慮したり、シェアリングエコノミーのように製品の所有ではなく利用に焦点を当てたりといった、より広範な取り組みを指します。

サーキュラーエコノミーに必要なもの

サーキュラーエコノミーの実現には、主に以下のような取り組みが必要です。

製品設計の革新

長く使える製品づくりが鍵です。修理しやすく、再利用可能な素材を使用することで、製品のライフサイクルを延ばせます。例えば、スウェーデンの家具メーカーIKEAは、製品の95%をリサイクル可能な素材で作ることを目指しています。

ビジネスモデルの転換

サブスクリプションや製品のサービス化など、所有からシェアへと新しい形の消費が広がっています。オランダのフィリップスは、照明を「サービス」として提供し、使用済み製品の回収・リサイクルまで一貫して行っています。

効率的な回収・リサイクルシステム

資源を循環させる社会全体での仕組みづくりが重要です。例えば、日本では、容器包装リサイクル法により、企業と消費者が協力して効率的な回収システムの構築を推進しています。

消費者の意識改革

循環型の製品やサービスを選ぶ消費者の意識も欠かせません。環境省の調査によると、日本人の約7割が環境に配慮した商品を選ぶようになっており、一般的にも意識は高まってきています。

技術革新

リサイクル技術の向上やデジタル技術の活用が不可欠です。日本でも、政府が主導してDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しており、AIやIoTを活用した効率的な資源管理システムの開発が進んでいます。

法制度の整備

社会全体のシステムの移行には、循環経済を促進する政策や規制が必要です。例えばEUでは2020年に「サーキュラーエコノミー行動計画」を発表し、具体的な目標と施策を示しています。また、日本でも環境省や経済産業省が主導して、政策立案や法整備が進んでいます。

出典:環境省 脱炭素ポータル『【有識者に聞く】脱炭素社会の実現の要となる循環経済(サーキュラーエコノミー)について』(2024年3月)

サーキュラーエコノミーとSDGs

サーキュラーエコノミーとSDGsは、持続可能な社会の実現という共通の目標を掲げています。どちらも、環境保護と経済発展の両立を目指し、限りある地球資源の効率的な利用を重視しています。

SDGsとの関連性

サーキュラーエコノミーは、SDGsの達成に欠かせない概念です。資源の循環利用を促進することで、環境負荷を低減しつつ、新たな経済価値を創出します。この取り組みは、SDGsの掲げる「誰一人取り残さない」持続可能な社会の構築に直接的に貢献します。

サーキュラーエコノミーが達成に貢献するSDGs目標

サーキュラーエコノミーは、多くのSDGs目標の達成に貢献します。特に関係の深い目標を見ていきましょう。

- SDGs目標8:働きがいも経済成長も

サーキュラーエコノミーは、資源効率の向上と新たなビジネスモデルの創出を通じて、持続可能な経済成長に寄与 - SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

循環型の製品設計や革新的なリサイクル技術の開発を促進し、産業の持続可能性を高める - SDGs目標12:つくる責任 つかう責任

資源の効率的な利用と廃棄物の削減を通じて、持続可能な生産と消費パターンの確立に貢献 - SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

資源循環の促進により、温室効果ガスの排出削減に寄与し、気候変動対策を支援

サーキュラーエコノミー実現への取り組みは、これらのSDGs目標の達成に向けた具体的な行動指針として、持続可能な社会の実現に向けた重要な役割を果たします。サーキュラーエコノミーへの移行は、環境保護だけでなく、新たな経済機会の創出や競争力の向上にもつながり、SDGsの目標達成にも貢献します。企業、消費者、政府が協力して取り組むことで、持続可能な社会の実現に向かって前進することができるでしょう。

サーキュラーエコノミーを目指すのはなぜ?

サーキュラーエコノミーへの移行は、環境保護と経済成長の両立を可能にする革新的なアプローチです。社会がサーキュラーエコノミーを目指す具体的な理由を確認していきましょう。

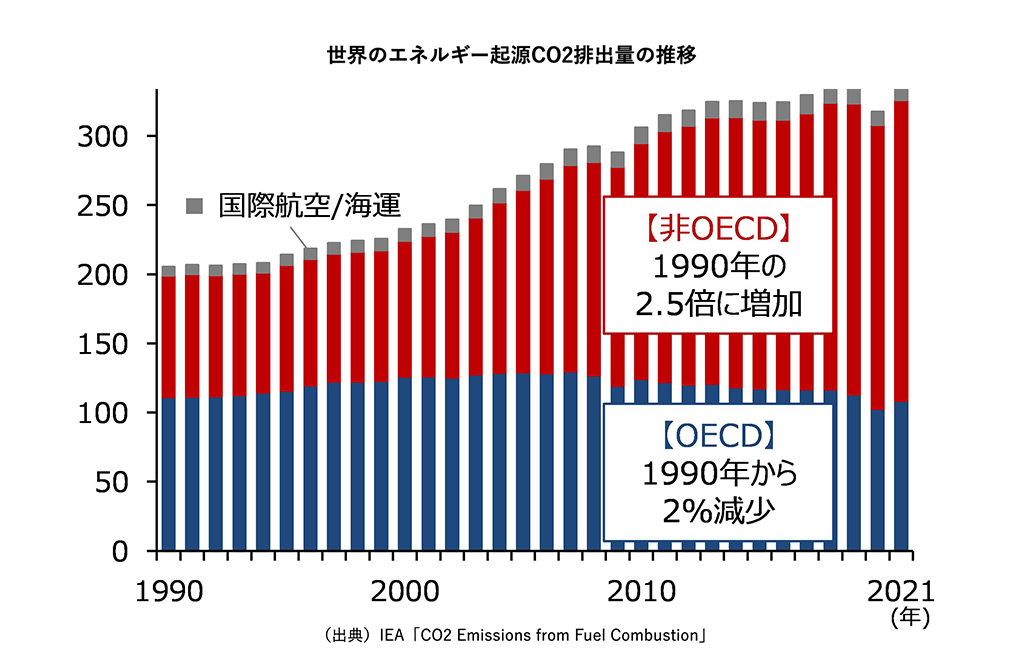

気候変動問題の深刻化

地球温暖化による気候変動は、私たちの生活に深刻な影響をもたらしています。異常気象の頻発や海面上昇など、その影響はすでに世界中で一般の人々も感じるほどです。

従来のリニアエコノミーは、大量の化石燃料を消費し、温室効果ガスの排出が加速していました。一方でサーキュラーエコノミーは、資源の循環利用を促進することで、温室効果ガスの排出を削減し、気候変動問題の緩和に貢献できると期待されています。

出典:資源エネルギー庁 エネこれ『エネルギーに関するさまざまな動きの今がわかる!「エネルギー白書2024」』(2024年6月)

\話題になった「地球沸騰化」についておさらい/

資源の枯渇

地球の資源は有限です。特に、レアメタルなどの希少な資源は枯渇の危機に瀕しています。従来の経済システムでは、資源のほとんどを一度の使用で使い捨ててしまうため、新たな資源の採掘に頼らざるを得ませんでした。

サーキュラーエコノミーは、製品の寿命を延ばし、廃棄物を最小限にすることで、資源の消費量を大幅に削減し、有限な資源を有効活用することを目指します。

増加を続ける廃棄物の問題

近年、世界ではプラスチックごみ問題をはじめとする廃棄物問題が深刻化しています。廃棄物は、環境汚染や生態系の破壊を引き起こすだけでなく、貴重な資源の無駄遣いにもつながります。

サーキュラーエコノミーは、廃棄物を資源として捉え直し、リサイクルやリユースを促進することで、廃棄物問題の解決に貢献できると期待されています。

\環境問題と廃棄物/

経済的利益と新たなビジネスモデルの創出

サーキュラーエコノミーは、環境問題の解決だけでなく、経済的なメリットも生み出す可能性を秘めています。資源の効率的な利用や新たなビジネスモデルの創出により、経済成長に貢献し、雇用創出にもつながると考えられています。例えば、リサイクル産業の発展や、シェアリングエコノミーの普及などが挙げられます。

出典:経済産業省『資源循環経済政策の現状と課題について』p.9(2023年9月)

このように、サーキュラーエコノミーは、環境問題の解決だけでなく、経済的な成長にも貢献できる新たな経済システムとして、世界中で注目を集めています。世界経済フォーラムの報告によると、2030年までに4.5兆ドルの経済効果が見込まれており、企業の競争力強化や雇用創出にもつながると期待されています。

サーキュラーエコノミー構築にあたっての課題

サーキュラーエコノミーの実現には、社会全体のシステム変革が必要です。この変革は簡単なことではなく、様々な障壁をどう克服するかが重要な課題となっています。主な課題を確認してみましょう。

インフラ整備と技術的課題

サーキュラーエコノミーの実現には、効率的な回収・リサイクルシステムの構築が不可欠です。しかし、現状では技術的な制約や高コストが問題となっており、システム構築の妨げとなっています。例えば、複合材料のリサイクルや、品質を維持したまま再生する技術の開発が急務です。また、デジタル技術を活用した資源トレーサビリティ(※1)の確立も重要な課題です

(※1)資源トレーサビリティ

原材料の調達から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルまでの全過程を追跡・管理する仕組みのこと。製品のライフサイクル全体を通じて資源の流れを可視化し、効率的な資源利用や適切な廃棄物管理を可能にする。デジタル技術やブロックチェーンの活用により、より精密で信頼性の高いトレーサビリティシステムの構築が進められている。

法律・規制の整備

サーキュラーエコノミーを促進するためには、適切な法律や規制の整備が必要です。例えば、リサイクル材の使用を義務付ける規制や、製品の修理可能性を高める設計基準の導入などが考えられます。一方で、過度な規制が技術革新や経済活動を阻害しないよう、バランスの取れた政策立案が求められています。

消費者行動と意識改革

サーキュラーエコノミーの成功には、消費者の協力が重要な鍵となります。しかし、現状では多くの消費者はまだ従来の「使い捨て」文化から脱却できていません。環境教育の強化や、循環型製品・サービスの利便性向上、インセンティブの提供などを通じて、消費者の行動変容を促す取り組みが必要です。

経済的インセンティブ

サーキュラーエコノミーへの移行には、企業にとって短期的にはコスト増加を伴う可能性があります。そのため、循環型ビジネスモデルを採用する企業への税制優遇や補助金制度の整備が重要です。しかし、経済的なインセンティブの設計は、複雑な問題を含んでいます。特定の産業に過度な負担をかけることのないよう、公平な制度設計が求められます。

また、資源の価格設定に環境コストを適切に反映させる仕組みづくりも課題となっています。サーキュラーエコノミーの構築は、技術的な課題だけでなく、法制度、消費者意識、経済システムなど、多岐にわたる課題を解決していく必要があります。これらの課題を克服するためには、政府、企業、地方自治体、個人など、社会が一体となって取り組むことが不可欠です。

サーキュラーエコノミーへの取り組み事例

サーキュラーエコノミーの実現に向けて、日本では政府、企業、地域社会、そして国際的な協力を通じて様々な取り組みが進められています。代表的な取り組み事例を紹介します。

日本政府の取り組み

日本政府は、サーキュラーエコノミーへの移行を加速させるため、包括的な政策を展開しています。2021年3月に環境省と経団連が発足させた「循環型経済パートナーシップ(J4CE)」は、官民連携の強化を目指しています。

また、「循環経済ビジョン2020」の策定や、プラスチック資源循環促進法(※2)の施行など、法制度の整備も進んでいます。2024年度の環境省予算要求では、循環経済の加速に向けて6300億円が計上されており、政府の本気度が伺えます。

(※2)プラスチック資源循環促進法

2022年4月に施行された法律で、プラスチック製品の設計から廃棄・リサイクルまでの各段階で資源循環を促進することを目的とする。製造業者には環境配慮設計が求められ、小売業者には使い捨てプラスチック製品の有料化や代替品の提供が義務付けられた。また、市町村による分別収集・再商品化の取り組みを推進し、事業者による自主回収・リサイクルも促進する。

\プラスチック資源循環法について解説!/

企業による成功事例

企業レベルでも、サーキュラーエコノミーの実現に向けた革新的な取り組みが見られます。例えば、コクヨは製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷低減に取り組んでおり、使い終わったノートの回収など、使用済み文具のリサイクルシステムを構築しています。

他にも、大昭和紙工産業は、紙のリサイクル技術を活かした環境配慮型製品の開発や、CO2排出ゼロの営業所運営など、先進的な取り組みを行っています。このような事例は、サーキュラーエコノミーが企業の競争力強化にもつながることを示しています。

\カーボンオフセットの取り組みを紹介/

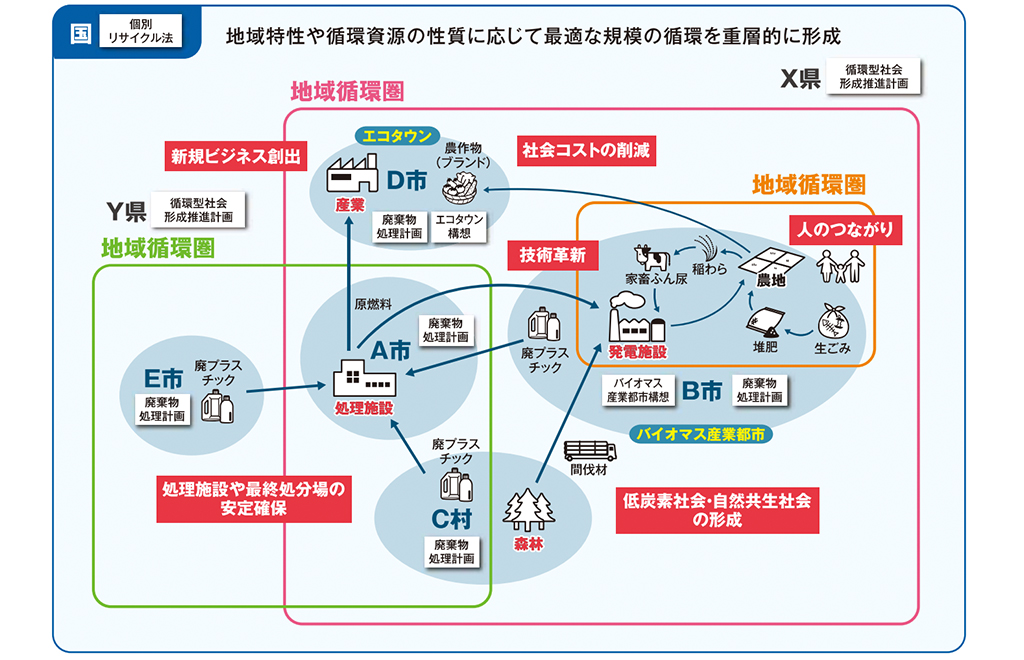

地域社会での取り組み

地域レベルでもサーキュラーエコノミーの実践が広がっています。各地で「地域循環共生圏形成モデル事業」(※3)が実施されています。この取り組みは、地域の特性を活かした資源循環システムの構築を目指しています。また、農業分野でも、農業集落排水汚泥の肥料利用など、地域内での資源循環が進められています。

(※3)地域循環圏

地域循環共生圏は、各地域が固有の資源を活用し、自立・分散型の社会を形成しつつ、地域間で補完し合うことで環境・経済・社会の統合的向上を目指す概念。2018年に第五次環境基本計画で提唱され、SDGsの考え方を取り入れている。都市と農山漁村の相互支援や、IoTやAIなどの先端技術の活用も重視され、地域の活力を最大限に引き出し、持続可能な社会の実現を目指す。

出典:環境省『地域循環共生圏形成に向けて』p.2

国際的なプロジェクトと協力

日本は国際的にもサーキュラーエコノミーの推進に貢献しています。JICAを通じた開発途上国への廃棄物管理支援や、循環産業の海外展開支援など、日本の技術と知見を活かした国際協力に取り組んでいます。

また、2023年7月に策定された「成長志向型の資源自律経済戦略」では、国際的な資源供給リスクへの対応と国内の資源循環システムの強化を目指しています。 サーキュラーエコノミー実現を目指した取り組みを通じて、私たちはより持続可能な社会へ一歩ずつ近づいています。日本国内にとどまらず、国際的な協力など、世界中で多様な取り組みが展開されています。

私たちがサーキュラーエコノミーのためにできること

サーキュラーエコノミーの実現には、国や企業の取り組みだけでなく、私たち一人ひとりの行動も非常に重要です。日常生活でのちょっとした工夫や意識改革が、持続可能な社会の実現につながります。私たちがサーキュラーエコノミーのためにできる具体的な行動の例を4つ紹介します。

エシカルな消費

環境や社会に配慮した製品を選ぶことで、サーキュラーエコノミーを支援できます。例えば、リサイクル素材を使用した商品や、環境負荷の少ない材料、長く使える製品などを優先的に購入しましょう。また、過剰包装を避け、詰め替え製品を選ぶことで、廃棄物の削減に貢献できます。

ごみの分別とリサイクル

適切なごみの分別は、資源の循環利用を促進します。プラスチック、紙、金属などを正しく分別し、リサイクルステーションを積極的に利用しましょう。また、ゴミの量を減らすことも重要です。食品ロスの削減にも注意を払い、買い物や調理の際には、無駄を出さないよう心がけます。

\ごみはどのように処理されるの?/

地域の活動に参加

地域のクリーンアップ活動や環境イベントに参加することで、サーキュラーエコノミーへの理解を深め、実践的な行動につなげることができます。例えば、地域の資源回収活動や、フリーマーケットなどのリユース促進イベントに積極的に参加しましょう。

\カンキョーダイナリースタッフも毎月参加中/

シェアリングエコノミーの利用

所有から共有へと価値観をシフトさせることで、資源の効率的な利用が可能になります。カーシェアリングや自転車シェアリング、電子書籍の利用など、シェアリングサービスを積極的に活用しましょう。この取り組みにより、個人の所有物が減り、資源の無駄を抑えることができます。

サーキュラーエコノミー実現のために、個人でできることはたくさんあります。あなたも無理なくできる小さな一歩から始め、持続可能な社会づくりに参加しましょう。

まとめ

サーキュラーエコノミーは、もともと地球の生態系が持つ循環の知恵を経済システムに取り入れる試みです。かつての里地里山や江戸時代のまちに見られた資源循環の仕組みを現代に蘇らせ、健全な循環を取り戻そうとする取り組みとも言えるでしょう。

私たち一人ひとりが日々の生活の中で循環を意識し、小さな行動から始めることで、持続可能な未来への扉を開くことができます。地球と共に歩む新しい暮らしを目指して、普段の生活の中でもできる限り資源が循環できるように協力しましょう。

参考・引用文献

【サーキュラーエコノミーとは】

環境省 | 令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第2節 循環経済への移行(2021年6月)

環境省 | 成長志向型の資源自立経済戦略について(2023年6月)

環境省 | 循環型社会の形成をめぐる社会情勢

環境省 | 3Rまなびあいブック 大人向け

環境省 | 3Rイニシアティブ

経済産業省 | 3R政策

環境省 脱炭素ポータル | 【有識者に聞く】脱炭素社会の実現の要となる循環経済(サーキュラーエコノミー)について(2024年3月)

環境省 | 令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書第2節 循環経済(サーキュラーエコノミー)(2023年6月)

環境省 | 平成20年版 環境/循環型社会性白書第2節 循環型社会の歴史

資源エネルギー庁 | 成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(前編)どんな課題を解決するの?(2024年11月)

資源エネルギー庁 | 成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(後編)動きだす産官学パートナーシップ(2024年11月)

経済産業省 | 「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定しました(2023年3月)

経済産業省 | 資源循環経済政策を巡る動向とそのあり方について(2023年12月)

一般社団法人循環経済協会 | 循環経済とは

野村総合研究所 NRI JOURNAL | 日本のサーキュラーエコノミー転換、実現には何が必要か(2022年12月)

日経ESG | 「サーキュラー素材」で資源の無駄を徹底排除 ケーススタディ:サーキュラー型のサプライチェーン(2021年2月)

日経ESG | 共同利用やサービス化で「利用の輪」を拡大』ケーススタディ:シェアリング・プラットフォーム、製品のサービス提供(2021年3月)

日経ESG | 資源循環の輪を閉じる「修理と再利用」』 ケーススタディ:製品寿命の延長、回収とリサイクル(2021年4月)

経済産業省 | SDGs

日経BizGate | 資源循環社会への変革 官民が連携し挑戦 24年9月SDGsフェス』資源循環で目指すカーボンニュートラル(2024年11月)

環境省 | ローカルSDGs「地域循環共生圏」ビジネス実践の手引き(2022年3月)

環境省 | 令和4年版 環境・循環型社会・生物多様性白書第3章 私たちが変える持続可能な地域とライフスタイル(2022年6月)

【サーキュラーエコノミーを目指すのはなぜ?】

経済産業省 | 資源循環経済政策の現状と課題について(2023年9月)

経済産業省 | サーキュラーエコノミーに係る地域循環モデル創出に関する調査分析(2024年3月)

環境省 | 第四次循環基本計画の第2回点検及び循環経済工程表の策定について(2022年6月)

環境省 | 4. 資源循環

環境省 | 循環経済への移行による「新たな成長」の実現(2023年11月)

世界経済フォーラム | 日本の循環型建造環境が、経済的にも環境的にも理にかなっている理由(2024年5月)

日経ESG | 「食品ロス」「廃プラ」「紙おむつ」が抱える問題』なぜ、サーキュラーエコノミーに移行するのか(2021年1月)

日経ESG | 「無駄」を「富」に変える5つの成長モデル 2030年に4.5兆ドルの経済効果(2020年12月)

東洋経済ONLINE | 持続可能な社会構築のカギ「CN×CE融合」とは エネルギーと資源循環の「政策融合」の必要性(2024年9月)

国土交通省 | 環境分野の潮流と国土交通省における取組(2022年)

環境省 | 令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書第8節 循環分野における基盤整備(2021年6月)

廃棄物資源循環学会誌 vol.35 | 令和5年度 第3回セミナー 動脈産業と静脈産業の連携によるサーキュラーエコノミーの加速に向けて長谷川亮(2024年)

【サーキュラーエコノミー構築にあたっての課題】

環境省 | 資源循環分野で直面する課題と検討の方向性

環境省 | 脱炭素に向けた資源循環をとりまく状況(2023年7月)

経済産業省 | 資源循環経済政策の現状と課題について(2023年9月)

経済産業省 | 循環経済(サーキュラーエコノミー)のルール形成戦略に係る調査研究(2023年3月)

内閣府 | SIP第3期課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築究(2024年10月)

日本経済新聞 | 循環経済への移行、技術革新と規制が課題』パネル討論 アジアの未来(2024年5月)

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 環境部 | 資源循環社会実現に向けた取組(2020年)

環境経済・政策研究 vol.10 | 循環型社会の構築に向けて―課題と展望―細田衛士・山本雅資(2017年3月)

日本LCA学会誌 19巻3号 | LCAによるプラスチック資源循環の評価方法の基本と課題中谷 隼(2003年)

株式会社三菱総合研究所 | プラスチック資源循環促進法と循環実現への課題(2022年3月)

【サーキュラーエコノミーへの取り組み事例】

国際連合広報センター | 個人でできる10の行動

環境省 | 循環型社会形成推進基本計画

環境省 | 先進的な資源循環投資促進事業(経済産業省連携事業)(2024年)

環境省 | 循環経済パートナーシップ(J4CE)

環境省 | 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築

環境省 | 環境省における資源循環に向けた取組(再資源化事業等高度化法案)について(2024年5月)

経済産業省 | 最新の資源循環政策について(2024年9月)

経済産業省 | 循環経済に向けた政策の動向(2024年11月)

環境省 | 国家戦略としての循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現(2024年11月)

日本経済新聞 | 環境省、予算要求6300億円 循環経済を加速(2024年8月)

日本経済新聞 | 循環経済の指標開発へ 政府、購買・投資の判断材料に(2024年11月)

コクヨ株式会社 | コクヨのマテリアリティ 循環型社会への貢献

経済産業省 | サーキュラーエコノミースタートアップ事例集

日経ESG | 「究極」の形を実現するポイント』 真のサーキュラーエコノミー企業とは(最終回)(2021年5月)

環境省 | 各自治体における循環型社会形成のための取組事例

農林水産省 | 農業集落排水汚泥資源の資源循環事例集(汚泥資源の肥料利用)(2023年9月)

国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター | 地域循環の実現のために重要なことを実例から学ぶ(2017年4月)

独立行政法人 国際協力機構 | 循環産業の海外展開支援におけるJICAのスキームと事例紹介

環境技術会誌 第182号 | 国際協力機構(JICA)による開発途上国における廃棄物管理分野への支援武田敦岐、堀田健太郎、森達朗(2021年)

東京工業大学 | 途上国地方自治体による廃棄物リサイクル・センター運営の実例とその分析ースリランカの地方自治体を事例にー

国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター | 実務家と連携してデータをあつめる -国際協力機構編-(2018年3月)

廃棄物資源循環学会 | No.1 廃棄物資源循環分野における国際協力の近年の動向 (その1) 循環産業の海外展開(2020年1月)

廃棄物資源循環学会 | No.2 廃棄物資源循環分野における国際協力の近年の動向 (その2) 後発開発途上国支援(2020年3月)

【私たちがサーキュラーエコノミーのためにできること】

環境省 | ~消費行動を環境行動に! 「選ぼう!3Rキャンペーン2024」~ 10月から全国一斉スタート!(2024年9月)

環境省 | 平成12年 環境白書第5節 個人の視点から見た「持続可能な社会」への道筋(2000年6月)

環境省 「ecojin」 | プラスチックとどうつきあう?(2022年4月)

環境省「ecojin」 | 3R徹底宣言!(2022年11月)

環境省 | 令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書第3章 循環型社会の形成(2022年6月)

環境省 | 食品ロスを減らすために、私たちにできること

環境省 | 令和2年版 環境・循環型社会・生物多様性白書第2節 脱炭素型の持続可能な地域づくり~地域循環共生圏の創造~(2021年6月)

環境省 | 令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書第2章 脱炭素社会・循環経済・分散型社会への3つの移行(2022年6月)

経済産業省 | いま 地球のためにできること

METI Journal | “資源循環”でこれからの経済・社会をデザインする(2022年7月)

資源エネルギー庁 省エネポータルサイト | 省エネって何?

公益財団法人 日本財団 | 100年以内(いない)に地球の資源(しげん)のほとんどがなくなる?(2023年11月)

日本経済新聞 | 資源循環、豊かな生活を続けるためにどう広げる?(2024年11月)

日本経済新聞 | 脱炭素、製品の長期・効率利用が後押し(2023年9月)