3Rのことを、ただのリサイクルの推奨だと思っていませんか?実は、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)には、もっと深い意味が込められています。

資源循環型経済への移行が急務となる現代社会において、3Rは単なる資源の再利用を超え、経済活動の根幹を支える重要な指針となっています。3Rの意味を理解し、私たちの未来を拓くヒントを探りましょう。

3Rとは?基本を理解しよう

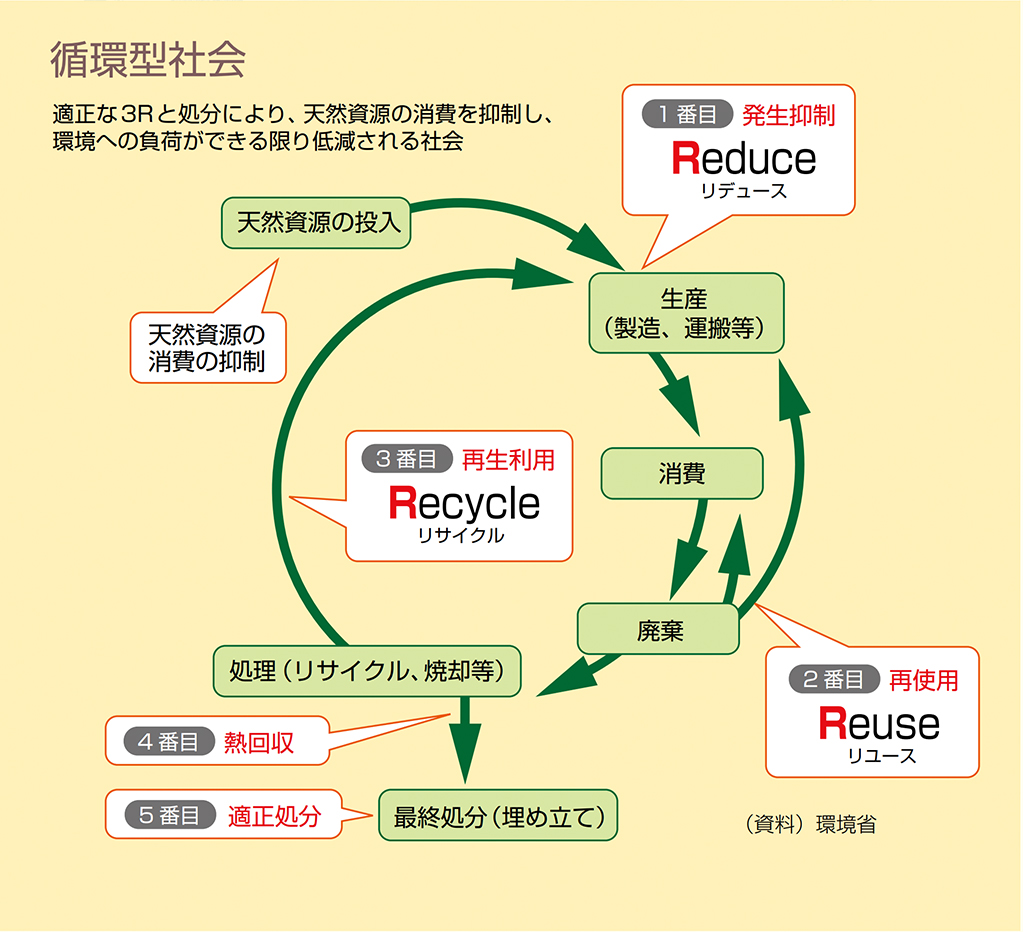

3R(スリーアール)とは、環境負荷を減らし資源を効率的に活用するための3つの行動原則を指します。具体的には、Reduce(リデュース:削減)、Reuse(リユース:再使用)、Recycle(リサイクル:再資源化)の頭文字をとったもので、資源循環型経済を実現するための基本的な考え方となっています。

日本では2000年に制定された「循環型社会形成推進基本法」において、この3Rの取り組みが明確に位置づけられました。まずは3Rの基本を、それぞれ確認しておきましょう。

Reduce(リデュース)

リデュースは「減らす」という意味で、3Rの中で最も優先されるべき取り組みです。資源やエネルギーの使用量自体を削減することで、環境への負荷を根本から軽減します。具体的には、不要なものを購入しない、使い捨て製品を避ける、省エネ製品を選ぶなどの行動が含まれます。

企業活動においては、製品の設計段階から資源投入量を最小限に抑える「リデュースデザイン」の考え方が広がっています。製品の軽量化や小型化、梱包材の削減なども重要なリデュース活動といえるでしょう。

Reuse(リユース)

リユースは「再使用(再利用)する」という意味で、一度使用したものをそのまま、あるいは簡単な手入れを施して繰り返し使用することを指します。例えば、リターナブル容器の活用、中古品の売買、修理して長く使うといった行動がこれにあたります。

日本の伝統的な「もったいない」精神はまさにリユースの考え方に通じるもので、物を大切に使い切る文化は資源循環型社会の実現において重要な価値観となっています。

Recycle(リサイクル)

リサイクルは「再資源化する」という意味で、使用済みの製品や原材料から有用な資源を取り出し、新たな製品の原料として利用することを指します。資源をゴミにせず、再び循環させる仕組みがリサイクルです。

日本では、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法といった法整備が進み、様々な製品のリサイクルシステムが確立されています。ただし、リサイクルには多くのエネルギーやコスト、技術、消費者の協力が必要となるため、現状では課題も多い取り組みと言えます。

最近よく聞く5Rとは?

近年では、3Rの概念をさらに発展させた「5R」という考え方も広がりつつあります。これは従来の3Rに、新たな2つのRを加えたものです。

Refuse(リフューズ)

リフューズは「断る」という意味で、そもそも不要なものを受け取らない、購入しないという考え方です。例えば、ビニール袋やプラスチック製ストローを断ること、過剰包装の商品を避けることなどが挙げられます。リフューズは、リデュースよりもさらに一歩進んだ取り組みとして注目されています。

Repair(リペア)

リペアは「修理する」という意味で、壊れたものを修理して長く使うという考え方です。物を使い捨てにするのではなく、丁寧に手入れし、修理することで資源の消費を抑え、物の寿命を最大限に延ばします。

また、近年では、Renewable(リニューアブル:再生可能な資源を利用する)を加えて5Rとする考え方もあります。化石資源に頼らず、太陽光やバイオマスなどの持続可能な資源を選択する視点です。

このように、3Rは決して特別な活動ではなく、日々の生活や企業活動の中で実践できるものばかりです。次の章では、なぜ今3Rが注目されているのか、その背景について見ていきましょう。

\知っておきたい25の"R"/

3Rが注目される背景

近年、3Rの概念が世界中で急速に注目を集めている背景には、地球規模の環境危機と資源問題があります。大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済モデルが限界を迎え、持続可能な社会への転換が急務となっているのです。その主な背景を、より具体的に見ていきましょう。

環境問題の深刻化と資源枯渇の懸念

地球温暖化や生物多様性の喪失など、環境問題が深刻さを増す中、限りある資源の有効活用が国際的な課題となっています。特に鉱物資源の確保は国家安全保障にも直結する問題であり、資源エネルギー庁の「エネルギー白書2024」でも鉱物資源のリサイクル推進が重要政策として位置づけられています。

天然資源の採掘には膨大なエネルギーを消費し、周辺環境への負荷も大きいため、すでに使用済みとなった製品から資源を回収する「都市鉱山」の活用が注目されています。例えば、スマートフォン1トンからは金約150〜280gをはじめ、パラジウムなどのレアメタルが回収可能です。これは、天然鉱石からの採掘に比べて環境負荷を大幅に削減できるとされています。

プラスチック問題への対応

海洋プラスチック汚染は現代の深刻な環境問題の一つです。環境省の「プラスチックごみ問題に関する世論調査」(2022年11月)によると、日本国民の約9割がプラスチックごみ問題を認識し、約8割が対策の必要性を感じています。

日本では2022年4月に「プラスチック資源循環促進法」が施行され、使い捨てプラスチック製品の使用抑制や設計の工夫、分別・リサイクルの促進などが進められています。また、バイオプラスチックの導入も加速しており、環境省は2030年までにバイオプラスチックを約200万トン導入する目標を掲げました。政府は「プラスチック・スマート」キャンペーンを通じて、企業や自治体、個人による削減の取り組みを促進しています。

\プラスチック資源循環促進法って?/

循環型社会(サーキュラー・エコノミー)への移行

出典:環境省|なぜ3Rなの?

従来の「線形経済(リニアエコノミー)」から「循環型経済(サーキュラーエコノミー)」への移行が世界的潮流となっています。サーキュラーエコノミーは、環境省では「資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済」と定義されています。

特にEUでは先進的な取り組みが行われており、2023年に欧州委員会が採択した「循環型経済行動計画」では、製品設計から廃棄物管理、二次原材料市場まで、製品ライフサイクル全体をカバーする包括的なアプローチが進められています。

日本でも2025年2月に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」が閣議決定され、「資源自律経済」の実現に向けた制度整備が進んでいます。

\サーキュラーエコノミーって何?/

SDGs目標達成を目指す世界的な潮流

3Rの推進は、SDGs(持続可能な開発目標)の複数の目標達成に直接貢献します。特に目標12「つくる責任 つかう責任」は持続可能な生産と消費を促進するもので、3Rの理念と密接に関連しています。

G7やG20などの国際会議でも資源効率性や3Rの推進が重要テーマとして取り上げられており、国際的な合意形成が進んでいます。環境省は「アジア太平洋3R推進フォーラム」を通じて、アジア地域でのパートナーシップ構築にも取り組んでいます。

これらの世界的な背景から、3Rは単なる環境対策ではなく、経済成長と環境保全を両立させる新たな社会システム構築の鍵として認識されるようになりました。次の章では、3Rへの取り組みの現状と課題に焦点を当てていきます。

3Rの現状と実践するうえでの課題

3Rの理念は広く認知されるようになりましたが、実践段階ではさまざまな壁に直面しています。理想と現実のギャップを埋めるためには、技術革新から意識改革まで、多角的なアプローチが必要です。ここでは、3Rの現状と実践する上での主な課題を確認しましょう。

技術的課題:再生可能素材の性能

再生可能素材やリサイクル技術は進化を続けていますが、性能や効率面で課題があるものが多いといえます。以下は、主な技術的課題です。

素材の品質

リサイクル素材は従来の素材に比べて品質が劣る場合があり、特定用途への適用が難しいことがあります。例えば、リサイクルポリエステルやバイオベース素材は環境負荷を軽減する一方で、耐久性や加工性において改善の余地があります。

技術革新と普及

バイオテクノロジーや水素細菌を活用した素材開発など、新しい技術が登場していますが、その普及には時間と資金が必要です。また、リサイクルプロセスの効率化や標準化も進める必要があります。

電気製品リサイクルの回収率

使用済み電気製品に含まれるレアメタルなどの回収率は現状まだ低く、これらを効率的に再利用する技術開発が求められています。メーカー、地方自治体、回収業者などの連携による、効率的な回収システムの構築も必要です。

経済的課題:初期投資とコスト競争力

3R関連技術の導入には経済的な負担が大きいことが多く、特に中小企業にとって大きな障壁となっています。

高額な初期投資

リサイクル設備や新素材開発には多額の初期投資が必要です。中小企業ではこの負担が特に重く、導入が進みにくい状況があります。

コスト競争力不足

再生可能素材やリサイクル製品は、現状では従来品より価格が高い場合が多く、市場での競争力確保が難しいという問題があります。

政府支援の必要性

経済産業省では「成長志向型資源循環経済戦略」を掲げていますが、さらなる補助金や税制優遇措置の必要性を訴える意見もあります。

社会的課題:消費者の意識改革と行動変容

消費者側の意識と行動も3R推進において重要な要素です。3Rの認知度は高まっていますが、実践されている割合は認知度に比べて低いのが現状です。

認知度不足

持続可能な製品やサービスについて十分な認知が広まっていないため、消費者行動に結びつきにくい状況があります。

行動変容への抵抗

一部の消費者は依然として便利さを求める傾向が強く、使い捨て文化から脱却するには教育や啓発活動が欠かせません。環境省による「選ぼう!3Rキャンペーン」などは、この課題解決に向けた取り組みです。

地域ごとの格差

ごみの分別制度やリユース文化は地域によって差があり、一部地域では取り組みが遅れている現状があります。

国際連携:グローバルな視点で取り組む必要性

3Rの課題は一国だけでは解決できない地球規模の問題です。廃棄物の越境移動や国際資源循環の適正化、さらには気候変動対策との連携を考えると、国際的な協調体制の構築が不可欠となっています。

アジア太平洋地域での連携

アジア太平洋地域では「ハノイ3R宣言(2013〜2023)」に基づく10年間の取り組みが展開され、現在は「3Rと循環型経済に関する新宣言(2024〜2034)」の策定が進んでいます。環境省が主導する「アジア太平洋3R推進フォーラム」では、政策対話や技術共有、能力開発などが活発に行われています。

一方で、この地域特有の課題として、急速な経済成長と都市化に伴う廃棄物の急増、処理インフラの不足、不適切な処理による環境汚染などが挙げられます。特に電子廃棄物の越境移動は深刻な問題となっており、日本の先進的なリサイクル技術の移転や人材育成支援が求められています。

EUとの連携

EUはサーキュラー・エコノミーに関する法制度を次々と導入しており、「循環型経済行動計画」(2020年)や「持続可能な製品エコデザイン規則」(2022年)など、世界をリードする取り組みを展開しています。これらの規制は「ブリュッセル効果」と呼ばれる波及効果を持ち、日本企業の活動にも大きな影響を与えています。

また、日本はEUと協調しながらも、アジアの実情に合った独自の基準づくりを主導すべきという提言もあります。例えば、日本の「資源循環型製品」認証制度の国際標準化や、日本が強みを持つ希少金属リサイクル技術の国際展開などが検討されています。

日本企業にとっては、アジアのサプライチェーン全体での3R推進が重要な課題です。材料調達から製造、販売、回収まで、国境を越えた一貫した取り組みが求められており、今後はグローバルなパートナーシップ構築の視点を持つことが重要になるでしょう。

企業の3Rへの取り組み事例

環境問題への意識が高まる中、多くの企業が3Rを基軸とした資源循環の取り組みを加速させています。環境負荷の低減と企業価値の向上を両立させるこれらの先進的事例は、ビジネスモデルの変革をも促しています。代表的な企業の取り組み事例を紹介します。

バイオマスプラスチックの活用

バイオマスプラスチックは、植物由来の原料を使用することで、石油資源への依存を減らし、CO₂排出量の削減や資源循環に寄与します。3Rの観点では、化石燃料由来プラスチックの削減(リデュース)と再生可能資源の活用(リサイクル)が実現可能です。

株式会社ライスレジンの取り組み

「RiceResin(ライスレジン)」は、株式会社バイオマスレジン南魚沼が開発、株式会社ライスレジンが製造・販売するバイオマスプラスチックです。ライスレジンの製造では、政府備蓄米、古米などの、食用に適さないお米を原料として利用しています。

この取り組みは、国内で豊富な米資源を活用し、石油由来プラスチックへの依存度を低減するだけでなく、食品ロス削減にも貢献しています。さらに、日本人の主食である「お米」に着目した点が特徴的です。

一般的な植物由来資源ではなく、地域特有の素材を使用することで、国産資源の有効活用と地域経済への貢献が期待されています。同時に、非食用米や食品加工時に発生する副産物を活用することで、廃棄物削減と環境負荷軽減も目指しています。

リサイクルを前提とした製品デザイン

リサイクルを前提とした製品デザインとは、製品が役割を終えた後の再利用や再資源化を容易にする製品設計です。アパレル分野では、大量生産・大量消費による廃棄衣料の増加が深刻な環境問題となっており、リサイクルを前提とした製品デザインは、この分野の廃棄物削減と資源循環に貢献する重要な手段です。

株式会社ファーストリテイリングの「あなたのユニクロ、次に生かそう。」

UNIQLOは「あなたのユニクロ、次に生かそう。」という活動を通じて、不要になった衣料品を顧客から回収し、それらを原料として新しい服を作るリサイクルプロジェクトを展開しています。特に2024年夏季大会用公式ウェアでは、回収した衣料を化学的にリサイクルして開発した素材を初めて採用しました。

特に、自社で回収した衣料を高度な技術で再生し、新たな衣料品として循環させている点に注目が集まっています。これにより、バージン素材(新規資源)への依存度が低減され、資源循環型社会にむけて、一歩前進しています。 一方で、より多様な衣料品のリサイクルや品質向上などの課題も残されています。UNIQLOの取り組みは、ファッション業界における持続可能性への先進的な挑戦と言えます。

\不要になった下着を燃料にリサイクルする取り組み/

使い捨て製品の削減とリユース促進

使い捨て製品の削減とリユースの促進は、廃棄物削減と資源の有効活用に大きく貢献します。特に飲料業界では、容器包装の3R推進が重要な課題です。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の「World Without Waste(廃棄物ゼロ社会)」

コカ・コーラは、「World Without Waste(廃棄物ゼロ社会)」を掲げ、2030年までにすべてのPETボトルを100%サスティナブル素材に切り替える目標を設定しています。この目標に向けて、「ボトルtoボトル」(水平リサイクル)(※1)や容器の軽量化、ラベルレス製品の導入など、多岐にわたる取り組みを進めています。

例えば、ラベルレス製品を積極的に採用し、分別作業を簡略化しています。ラベルレス製品は、消費者の協力を得やすいデザインとして、採用するメーカーが増加しています。 また、PETボトルの軽量化では「ecoるボトル」や「ペコらくボトル」を開発し、プラスチック使用量削減と利便性向上を両立しました。さらに、地域社会との連携による容器回収スキームや清掃活動も展開しており、環境美化と資源循環の両面で成果を上げています。

(※1)水平リサイクル

使用済み製品を同じ種類の新たな製品にリサイクルする仕組み。ペットボトルを再びペットボトルにする「ボトルtoボトル」が代表例。品質を維持したまま資源を循環させ、廃棄物削減と資源の有効活用に貢献する。環境省や経済産業省が推進し、企業も積極的に取り組む。カスケードリサイクル(別製品への再生利用)よりも資源効率が高い。

\コーヒーかすでコーヒーを焙煎する「グリーン焙煎」/

シェアリングエコノミーの展開

シェアリングエコノミーは、「所有から共有への転換」を通じて資源の有効活用を促進する仕組みです。3Rの観点では、車両や製品を複数人で共有することで資源消費量を削減(リデュース)し、製品寿命を延ばす(リユース)効果が期待されます。つまり、廃棄物削減と循環型社会構築の両面に貢献するのです。

インパクト投資の拡大

「インパクト」という概念が、企業活動の社会的・環境的効果を評価する新しい基準として注目されています。官民連携組織「インパクトコンソーシアム」の設立により、インパクト投資が普及期に入ったとされ、企業は社会課題解決型ビジネスモデルへの転換を迫られています。

トヨタ自動車株式会社のカーシェアリングサービス

トヨタは、カーシェアリングサービスを全国で展開しています。これは、個人が所有する車の利用頻度を上げ、結果的に全体としての車両数を抑制することに繋がります。また、レンタカーの無人貸し出しも行っており、利用者の利便性を高め、より手軽に共有サービスを利用できる環境を整備しています。

トヨタのMaaS(Mobility as a Service)事業への取り組みも、シェアリングエコノミーの重要な一環です。これは、多様な移動手段を一つのプラットフォームで連携させ、利用者が最適な移動手段を効率的に選択・利用できるようにしています。自家用車の過度な利用に依存しない社会を目指す、画期的な取り組みと言えます。

トヨタの強みである自動車製造の知見を活かしつつ、単に車を共有するだけでなく、移動全体の最適化を図ることが、トヨタ独自の先進的なアプローチです。これにより、必要な時に必要な分だけ移動手段を利用できるようになり、無駄な自家用車の所有、レンタカーの無駄な回送など、様々な無駄を減らすことに貢献します。

私たちが生活の中でできる3R

私たちの暮らしは、地球の恵みと資源によって成り立っています。しかし、使い捨ての文化や大量消費は、地球に大きな負担をかけているのも事実です。

サーキュラー・エコノミー実現における私たちの役割

サーキュラー・エコノミー(循環型経済)とは、従来の「作る・使う・捨てる」という直線的な経済システムから脱却し、資源や製品を可能な限り長く循環させる仕組みです。3Rはサーキュラー・エコノミー実現の基盤となります。

個人の意識と行動は、サーキュラー・エコノミー実現において欠かせない要素です。なぜなら、社会全体の循環型システムは、消費者が製品を選び、使い、捨てる際の選択によって大きく左右されるからです。

\サステナママたちが実践する"R"/

3Rを習慣にする

3Rは、意識すれば誰でも日常生活に取り入れられる行動です。小さな心がけと工夫で、地球環境への負荷を減らし、持続可能な暮らしを実現できます。3Rのそれぞれの要素と、近年提唱されているRefuse(リフューズ)、Repair(リペア)、Renewable(リニューアブル)について、私たちができることの例を確認しましょう。

Reduce(リデュース)

不要な消費を減らすためには、買い物前に「本当に必要か」を自問する習慣が重要です

- 詰め替え用製品を選ぶ

- マイバッグ、マイボトルを持ち歩く

- 簡易包装の製品を選ぶ

- 食材を使い切る

- 長く使えるものを選ぶ

\野菜は茎や葉も使い切ろう!/

Reuse(リユース)

繰り返し使う文化を育むには、再利用の「楽しさ」を見つけることが大切です。

- フリーマーケットやリサイクルショップを利用する

- 梱包材など、捨てていたものを再利用する(例:段ボールを別の物の梱包に使う)

- レンタルやシェアリングサービスを利用する

- 詰め替え用製品を選ぶ

- イベントなどでのリユース可能な素材の選択

Recycle(リサイクル)

わたしたちの生活での「ゴミ分別の精度向上」は循環型社会の基盤です。

- ごみ分別を徹底する

- リサイクル素材で作られた製品を選ぶ

- リサイクル可能な製品を選ぶ

- 小型家電リサイクルを利用する

- 分別ボックスを自宅に設置する

\再生紙って何からできているの?/

Refuse(リフューズ)

不要なものを受け取らない決断が、ごみ削減の第一歩です。

- レジ袋やストロー、スプーンなど、不要なプラスチック製品は受け取らない

- 過剰包装や試供品、チラシなども、不要であれば断る

- 安易な衝動買いを避け、本当に必要なものだけを買う

- ダイレクトメールの受け取り停止手続きをする

- 環境負荷の高い製品やサービスは利用しない

Repair(リペア)

物を大切に使い続けることは、資源の有効活用につながります。

- 壊れた家電製品や家具を修理して使う

- リメイクして新しいアイテムを作る

- DIYで物を修理したり、手を加えて再利用する

- 自分で修理が難しいものは修理サービスや専門店を利用する

- 中古品を購入し、必要に応じて修理して使う

\もらった紙袋をリメイク!/

Renewable(リニューアブル)

資源循環型の社会への転換は、私たちの選択の積み重ねで実現します。

- 再生可能エネルギーで発電された電気を選ぶ

- 持続可能な方法で生産された木材や紙製品を選ぶ

- バイオマスプラスチックなど、再生可能な資源で作られた製品を選ぶ

- 地元の食材や伝統工芸品など、地域資源を活用した製品を選ぶ

- 環境ラベルや認証マークの付いた製品を選ぶ

- 自宅で食品廃棄物を堆肥化するコンポスト活用する

\スタッフがコンポストにチャレンジしました/

消費者の選択が社会に与える影響

個人の消費行動は、企業活動に直接的な影響を与えます。環境配慮型の商品を選ぶことで、企業は持続可能な製品開発やリサイクル推進に注力するようになります。こうした行動は、消費者と企業が共に環境課題解決に取り組む連鎖を生み出すのです。

消費者が商品を選ぶ行動は、社会のニーズ、つまり「何が求められているか」を示すサインとなります。たくさんの人が同じような商品を買えば、企業はその商品をたくさん作り、売ろうとします。もし環境に優しい商品や、作る人たちが大切にされている商品がたくさん選ばれるようになれば、企業はそういった商品をもっと作るようになるでしょう。

逆に、環境を壊したり、誰かを苦しめて作られた商品ばかりが選ばれると、そういった問題はなかなか解決しません。一人ひとりの毎日の小さな選択が、お店に並ぶ商品を変え、企業の作り方を変え、最終的には社会全体のあり方を変えていく力を持っているのです。

エシカル消費を心がける

エシカル消費とは、私たちが日々の買い物をする際に、その商品が環境や社会、人権などに配慮して作られているかどうかを考え、選ぶことです。より良い地球と社会のためには、倫理的な視点を持って消費行動をすることが重要です。代表的なエシカル消費の実践分野と解決すべき課題、具体的な実践例を見ていきましょう。

公正な取引(フェアトレード)

開発途上国では、低賃金や劣悪な労働環境が深刻な課題です。フェアトレード認証商品を選ぶことで、生産者に適正な賃金が支払われ、児童労働の防止や労働環境改善が進みます。

<具体的な実践例>

- フェアトレード認証コーヒーを購入

- 児童労働のないカカオを使用したチョコレートを選ぶ

\サステナブルなコーヒーを選ぼう/

環境負荷低減

資源枯渇や気候変動に対処するため、再生可能素材の選択が重要です。リサイクルPETボトルを使用した衣類や生分解性包装材の採用、詰め替えできる商品の利用は、プラスチック廃棄物削減に直結します。

<具体的な実践例>

- マイバッグ持参でレジ袋を拒否

- リサイクルPETボトルを使用した衣類を購入

地域活性化

過疎化が進む地域では、地元産品の消費が経済再生の鍵です。また、被災地産品の購入(例:能登半島地震後の特産品支援)は、地域産業の早期復興を促進します。

<具体的な実践例>

- 道の駅で地元農産物を購入

- 被災地の特産品を贈答品に活用

社会的弱者支援

障がい者施設の手作り雑貨を購入することは、就労機会の創出に直結します。フードバンクへの食品寄付は、生活困窮者の食料支援だけでなく、食品ロス削減にも貢献します。

<具体的な実践例>

- 障がい者施設の手作り雑貨を購入

- フードバンクへ食品寄付

動物福祉

過密飼育や抗生物質乱用の問題に対し、アニマルウェルフェア認証製品の選択が有効です。放牧卵や平飼い鶏肉は、動物のストレスを軽減した飼育方法を採用しています。

<具体的な実践例>

- 放牧卵や平飼い鶏肉を選択

- 動物実験なしの化粧品を選ぶ

個人の消費行動は、環境や社会への配慮を促進する力を持っています。3Rやエシカル消費を日常生活に取り入れることで、誰でも持続可能な未来への貢献が可能です。

まとめ

資源自律経済への移行が不可欠な現代において、3Rは環境保護のみならず、経済活動の根幹を支える重要な指針です。根源的な資源・エネルギー使用量の削減、製品の再使用、資源の再資源化という基本原則は、持続可能な社会を実現するための基礎となります。

近年では、不要なものを拒否するリフューズ、再生可能な資源を利用するリニューアブルを加えた5Rという発展的な概念も普及しつつあります。2025年2月には「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」が閣議決定され、「資源自律経済」に向けた制度整備が進んでいます。

また、経済産業省は毎年10月を3R推進月間と定め、国民への啓発を強化しています。これらの動向は、3Rの推進が国策として重要な位置を占め、具体的な取り組みが加速していることを示唆します。

私たちの消費の選択は、未来を形作る力を持っています。私たち個人も、自身の消費行動が地球全体の資源と環境に影響を与えているという認識を持つことが重要です。 3Rが目指すビジョンは、資源が最大限に循環し、廃棄物が最小限に抑えられた、持続可能で豊かな社会です。より良い未来のために、私たち一人ひとりができることから行動を起こしましょう。

参考・引用文献

【3Rとは?基本を理解しよう】

環境省|アジア太平洋3R推進フォーラム

環境省|ハノイ3R宣言

環境省|始めよう!3Rエコポイントシステム(2011年3月)

一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター|3R(スリーアール)って何なんだろう

経済産業省|3R政策

経済産業省|10月は3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間(2024年10月)

3R・資源循環進フォーラム|3R・資源循環について

【3Rが注目される背景】

環境省 ecojin|3R徹底宣言!(2022年11月)

環境省|バイオプラスチックの導入に向けて

環境省|「プラスチックごみ問題に関する世論調査」の概要(2022年11月)

環境省|プラスチックを取り巻く国内外の状況<参考資料集>(2021年11月)

環境省 ecojin|小型家電を集めて、メダルへ 都市鉱山って何だろう?(2017年11月)

環境省|令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1部 第2章 第2節 循環経済(サーキュラーエコノミー)(2024年6月)

経済産業省|「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(2025年2月)

経済産業省|容器包装リサイクル法(2021年2月)

経済産業省|成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ(2025年2月)

資源エネルギー庁|令和5年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2024 第3部 第1章 第3節 鉱物資源の安定供給確保に不可欠なリサイクルの推進及び備蓄体制の強化等(2024年6月)

中小企業庁|2024年版 中小企業白書 第1部 第4章 第6節 サーキュラーエコノミー(循環経済)(2024年6月)

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)|欧州環境庁、循環型経済に向けた進捗を分析、政策提言も(EU)(2024年3月)

政府広報オンライン|海洋プラスチック問題は海洋汚染の要因にも きれいな海と生態系を守る!「プラスチック・スマート」キャンペーン(2025年3月)

日経XTECH|第12回 IT機器の廃棄・リサイクル(1) 今そこにあるレアメタル危機 第12回 IT機器の廃棄・リサイクル(1) 今そこにあるレアメタル危機 第12回 IT機器の廃棄・リサイクル(1) 今そこにあるレアメタル危機(2008年2月)

日本経済新聞|レアメタル、回収・再利用を義務化 資源の海外流出防ぐ(2024年8月)

【3Rの現状と実践するうえでの課題】

国際連合地域開発センター(UNCRD)|3R と循環型経済に関する新宣言(2024-2034)」のゼロドラフト(草案)についての太平洋島嶼国とのコンサルテーション会議および能力開発ワークショップの開催について(2024年5月)

経済産業省|再生可能エネルギーの導入状況(2024年6月)

資源エネルギー庁|再生可能エネルギーの特徴

資源エネルギー庁|成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(前編)どんな課題を解決するの?(2024年11月)

環境省|3R推進に関する課題(2007年5月)

環境省|リユース等を取り巻く社会動向とこれまでの環境省の取組(2024年11月)

3R推進団体連絡会|第18回容器放送3R推進フォーラム報告書 容器包装の3R・資源循環 近未来の資源循環を考える(2024年2月)

国立研究開発法人 国立環境研究所|3R(スリーアール)と使用済み電気製品(2015年6月)

日本経済新聞|日本の「3R」さらに磨きを レアメタル未回収多く(2012年2月)

日本経済新聞|活用広がる「アルミ付き紙容器」 リサイクルも加速(2024年10月)

日経ビジネス|EU対抗のアジア基準が必要 日本が主導権を握るには?

日本経済新聞|持続可能な社会に向けて 新たな日本の産業構造を描く

独立行政法人 経済産業研究所|日本・EU協調でサーキュラーエコノミーのモデルを世界に示せ

【企業の3Rへの取り組み事例】

環境省|Re-Style 「選ぼう!3Rキャンペーン」(2024年)

環境省|容器包装のプラスチック資源循環等に資する取組事例集(2023年3月)

株式会社バイオマスレジンホールディングス|事業内容(2020年6月)

株式会社ライスレジン|日本人なら、ライスレジン。

PETボトルリサイクル推進協議会|3Rは循環型社会のキーワード

独立行政法人 国際協力機構(JICA)|ゴミ分別と3R推進 〜JICA海外協力隊 内山隊員による環境教育活動〜(2024年10月)

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社|サステナビリティ

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社|10月は「3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間」、この機会に環境にやさしい生活について考えてみよう!

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社|容器の2030年ビジョン

株式会社ファーストリテイリング|あなたのユニクロ、次に生かそう

株式会社ファーストリテイリング|リサイクル素材から生まれた服

株式会社ファーストリテイリング|アスリートの声で進化した The High-Performance Simplicity of LifeWear スウェーデン代表に夏季大会用公式ウェアを提供 ユニクロ初、回収衣料で開発したケミカルリサイクル素材を採用

日経XTECH|トヨタが電池の資源循環、2025年に3Rの仕組み構築へ(2024年1月)

トヨタ自動車株式会社|トヨタ、サーキュラーエコノミー(資源循環型の経済システム)の実現に向け、電池3Rの取り組みを加速(2023年11月)

トヨタ自動車株式会社|トヨタのカーシェアサービス

トヨタ自動車株式会社|MaaS事業

トヨタ自動車株式会社|INTEGRATED REPORT 2024

経済産業省|サーキュラー・シェアリングエコノミーがグリーン トランスフォーメーションGXに与える効果(2022年10月)

日本経済新聞|トヨタ、カーシェア全国で レンタカー無人貸し出しも(2019年10月)

総務省|平成30年版 情報通信白書 第1部 第5節 シェアリングエコノミーの持つ可能性(2018年)

日本LCA学会誌 15巻2号|シェアリングエコノミー:ライフサイクル思考の観点から(天沢 逸里,文 多美,中谷 隼,2019年4月)

【私たちが生活の中でできる3R】

環境省|排出事業者による排出量の削減・リサイクル等減らしてリサイクル

環境省|市区町村によるプラスチックの分別収集・リサイクル(2024年4月)

環境省 ecojin|ごみ出しのコツをつかんで楽しく分別しよう!(2024年2月)

環境省|「もったいない」だけじゃない、食品ロスと環境問題(2024年10月)

Yahoo!ニュース|廃棄物はいまや「宝の山」だ 日本は「資源小国」から「資源大国」へ...加速するサーキュラー・エコノミーの現在地/経済産業省・田中将吾さん(2025年1月)